平成の大合併から20年 過疎の町が奮闘! 特産トマト、医療、子育て支援で未来を拓く 広島・神石高原町

10/2(木) 18:36

テレビ新広島開局50年に合わせてお届けしている「あのニュースは今」。隣接する市町村を合体させた「平成の大合併」を取り上げます。あれから、およそ20年。合併先進県でもある広島県の現状と課題を県東部の町で探りました。

【横川記者】

「ことし1年で市町村合併に弾みをつけたい県では、きょう藤田知事を本部長とする全庁をあげた合併推進本部を立ち上げました」

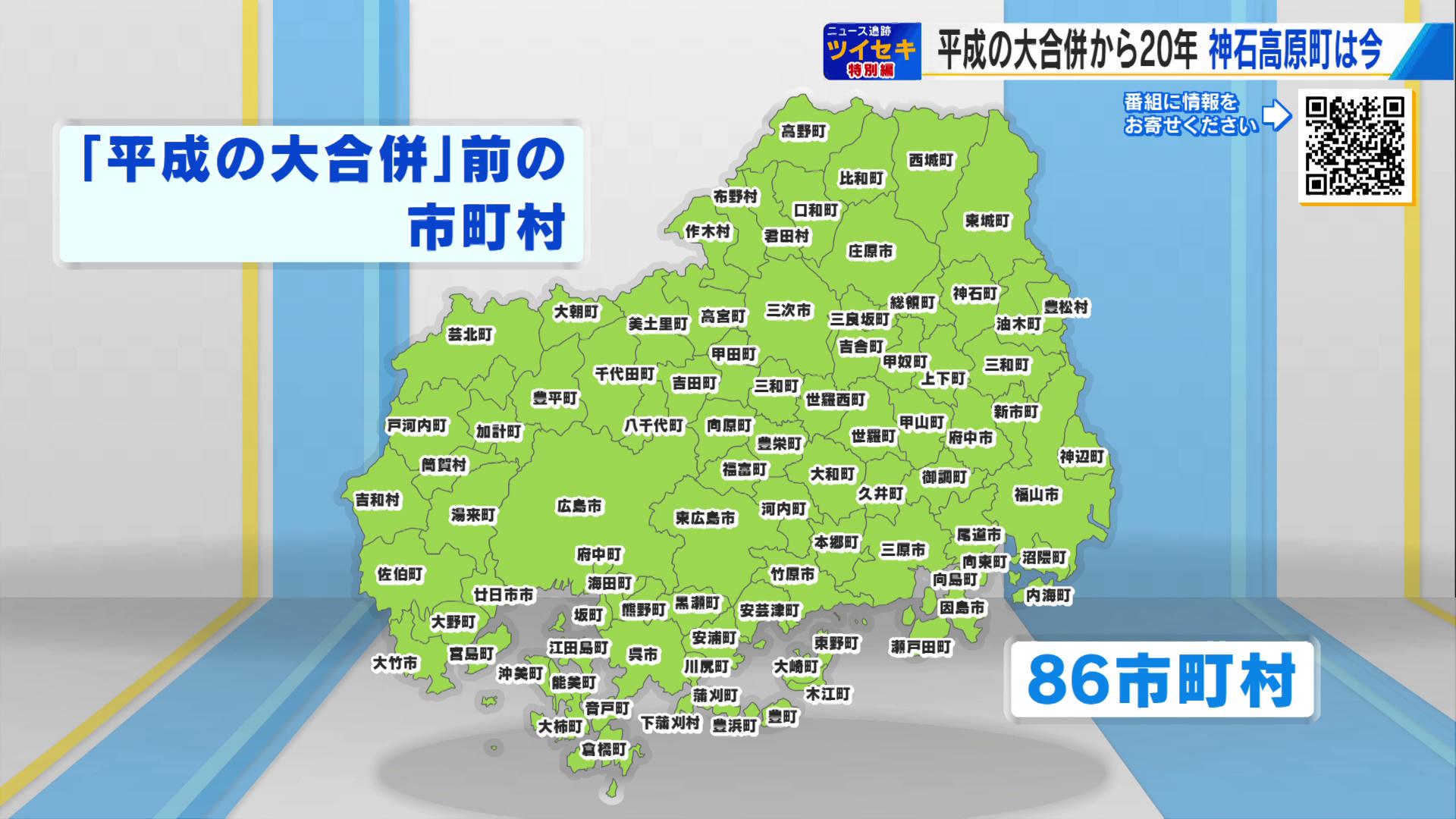

国が示す市町村人口の目安に沿う形で県がリードし、推進してきた「平成の大合併」。過疎化が深刻な問題となる中、町村単位では福祉や教育などの住民ニーズに人材面・財政面で応えられないとして進められました。

「ことし1年で市町村合併に弾みをつけたい県では、きょう藤田知事を本部長とする全庁をあげた合併推進本部を立ち上げました」

国が示す市町村人口の目安に沿う形で県がリードし、推進してきた「平成の大合併」。過疎化が深刻な問題となる中、町村単位では福祉や教育などの住民ニーズに人材面・財政面で応えられないとして進められました。

【大崎上島の住民】

「ひどい過疎地だからばらばらになっていても仕方ない」

「デメリットになるのかなと不安は抱えています、合併した時に」

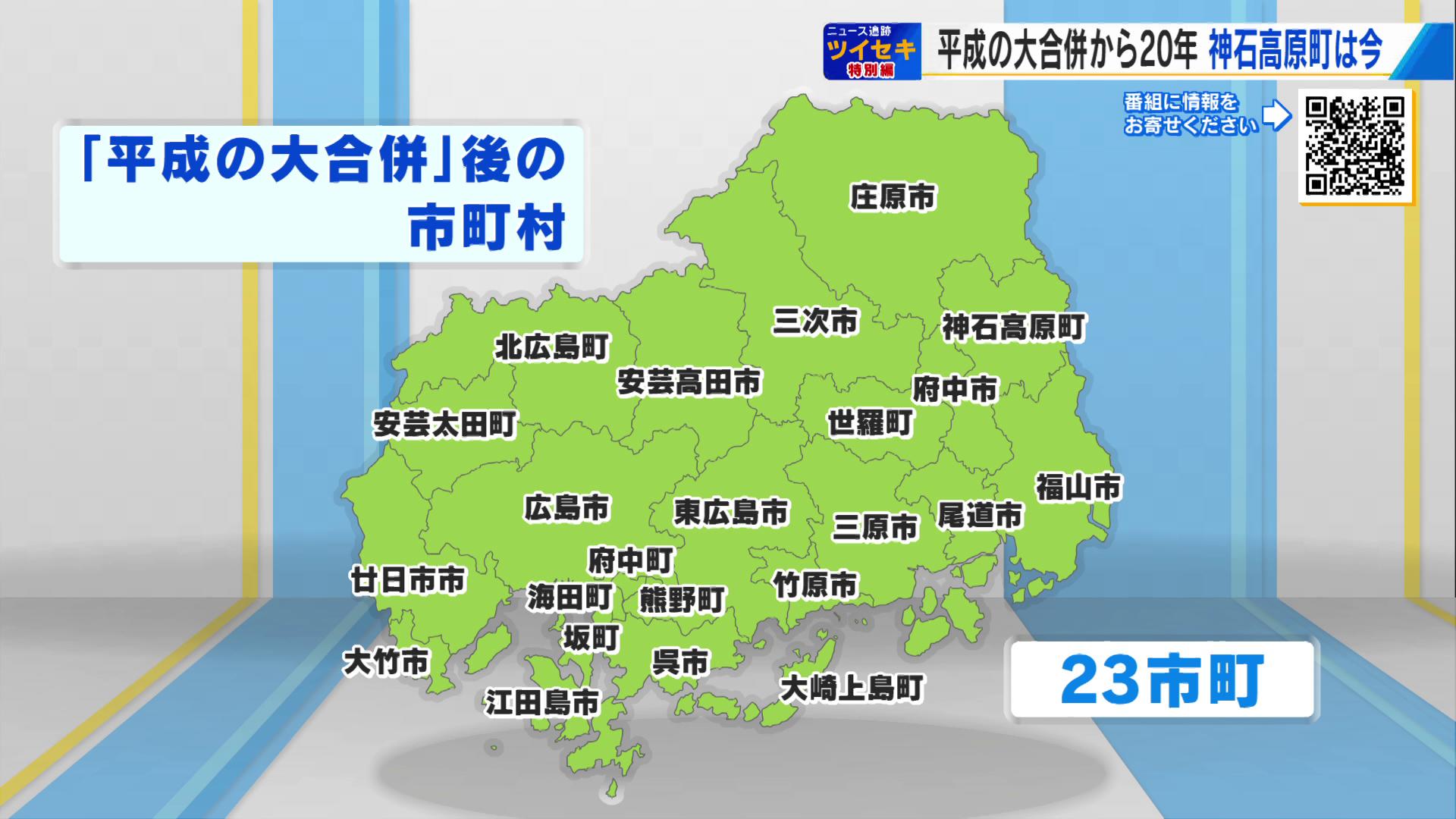

その結果、当時、86あった市町村が2006年までに23市町に再編され、市町村数の減少率は全国第2位の73%に達しました。

「ひどい過疎地だからばらばらになっていても仕方ない」

「デメリットになるのかなと不安は抱えています、合併した時に」

その結果、当時、86あった市町村が2006年までに23市町に再編され、市町村数の減少率は全国第2位の73%に達しました。

合併してできた町のひとつ、神石高原町。

神石郡の3町1村が合併しました。

当時、合併後の町名を住民から募集し、話題に。

最後は合併協議会の委員による投票で最多だった「神石高原町」に決まりました。

合併当時、旧神石町の町長だった宮野元壮さん。

現在は永野地区の自治振興会会長を務めています。

当時を振り返り、町名については・・・

【宮野元壮さん】

「全く新しい名前にしようというのも出ましたけど、JA神石高原というのがあって(当時)結構その名前が定着してたかなと思う。投票の結果、「神石高原」が一番多かった」

神石郡の3町1村が合併しました。

当時、合併後の町名を住民から募集し、話題に。

最後は合併協議会の委員による投票で最多だった「神石高原町」に決まりました。

合併当時、旧神石町の町長だった宮野元壮さん。

現在は永野地区の自治振興会会長を務めています。

当時を振り返り、町名については・・・

【宮野元壮さん】

「全く新しい名前にしようというのも出ましたけど、JA神石高原というのがあって(当時)結構その名前が定着してたかなと思う。投票の結果、「神石高原」が一番多かった」

合併当時の旧神石町の人口は2849人。

今、振り返っても町が存続するためには合併するしかなかったと断言します。

【宮野元壮さん】

「いろんな産業がこのまま続けるためにはもう合併しかないのかなという状況で合併した」

あれから20年。

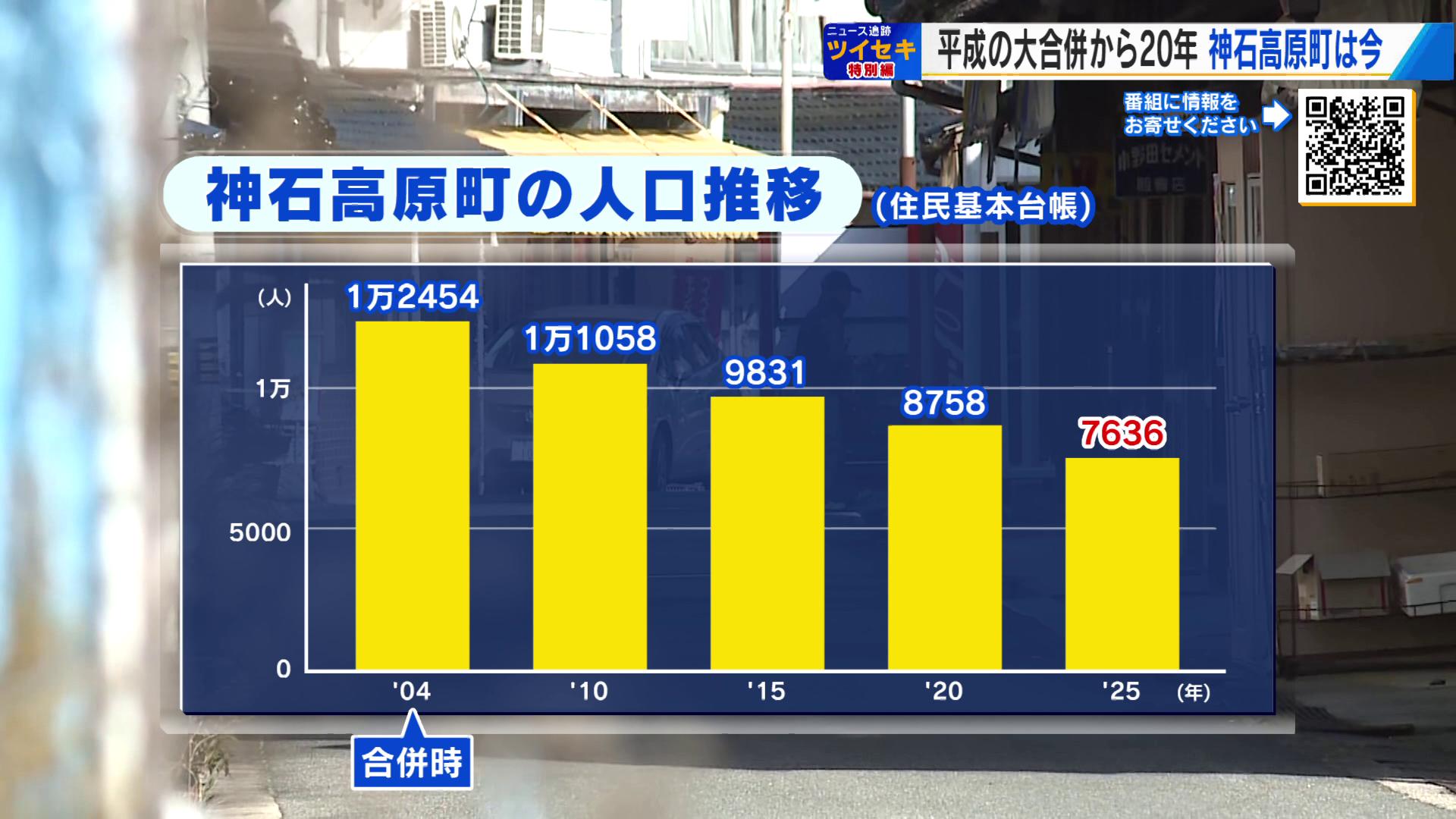

合併当時、1万2000人あまりいた人口はおよそ7600人にまで減少しました。

今、振り返っても町が存続するためには合併するしかなかったと断言します。

【宮野元壮さん】

「いろんな産業がこのまま続けるためにはもう合併しかないのかなという状況で合併した」

あれから20年。

合併当時、1万2000人あまりいた人口はおよそ7600人にまで減少しました。

【神石高原町・入江嘉則 町長】(合併20周年記念式典)

「これからの10年間を展望し、未来につながる持続可能な神石高原町を実現していくためには、人口減少を前提とした様々な施策・まちづくりを検討していく必要があります」

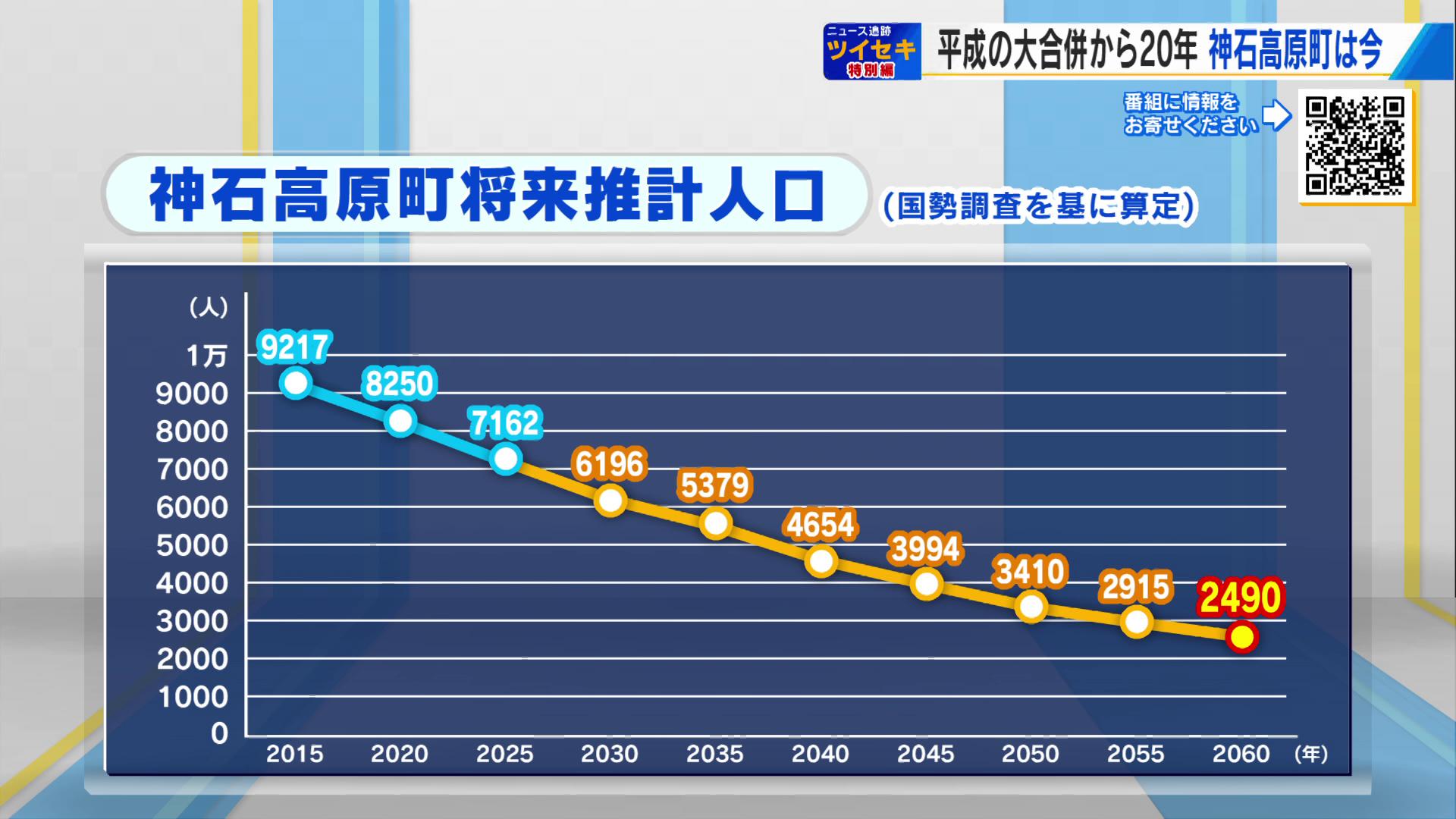

ことし5月に開かれた合併20周年記念式典で入江嘉則町長は想定以上のスピードで進む人口減少に危機感をあらわにしました。

町の推計では2060年には2490人にまで減少すると見込んでいます。

【神石高原町・入江嘉則 町長】

「そこを3500人余りぐらい、1000人プラスぐらいで推移するように取り組みをしていこうと計画している」

「これからの10年間を展望し、未来につながる持続可能な神石高原町を実現していくためには、人口減少を前提とした様々な施策・まちづくりを検討していく必要があります」

ことし5月に開かれた合併20周年記念式典で入江嘉則町長は想定以上のスピードで進む人口減少に危機感をあらわにしました。

町の推計では2060年には2490人にまで減少すると見込んでいます。

【神石高原町・入江嘉則 町長】

「そこを3500人余りぐらい、1000人プラスぐらいで推移するように取り組みをしていこうと計画している」

中でも力を注ぐのが「子育て」と「教育」施策です。

町内の保育所の保育料は完全無料化にするとともに、1歳の誕生日を迎えた子供に20万円の祝い金を支給。高校生までの医療費を無料化にするなど、子育て支援を充実させています。

町内の保育所の保育料は完全無料化にするとともに、1歳の誕生日を迎えた子供に20万円の祝い金を支給。高校生までの医療費を無料化にするなど、子育て支援を充実させています。

また、基幹産業である農業への支援にも力を入れています。

【神石高原町・入江嘉則 町長】

「赤と黒のプロジェクトに取り組んでいます」

特産のトマト、ぶどう、神石牛の生産量を増やし、ブランド化を推進しようという取り組みです。

【神石高原町・入江嘉則 町長】

「赤と黒のプロジェクトに取り組んでいます」

特産のトマト、ぶどう、神石牛の生産量を増やし、ブランド化を推進しようという取り組みです。

【若木記者】

「合併後の神石高原町で大きな成功を収めている農業の一つがトマトです。旧豊松村で栽培されていたんですが、今や神石高原町内全域で栽培されています」

旧豊松村で1965年ごろから栽培が始まったトマト。

【神石高原〇豊トマト生産出荷組合・橋本英治 組合長】

「切ってもらったときに、〇豊トマトは柔らかくないんですよ。しっかりした果肉が味わえるのが特徴。

「まる豊とまと生産出荷組合」を1980年に設立して以来、45年の歴史を誇ります。

【橋本英治 組合長】

「役場の方が主力として頑張るように取り組まれたのが今日に至っている。やっぱり行政の力が一番大きかった」

「合併後の神石高原町で大きな成功を収めている農業の一つがトマトです。旧豊松村で栽培されていたんですが、今や神石高原町内全域で栽培されています」

旧豊松村で1965年ごろから栽培が始まったトマト。

【神石高原〇豊トマト生産出荷組合・橋本英治 組合長】

「切ってもらったときに、〇豊トマトは柔らかくないんですよ。しっかりした果肉が味わえるのが特徴。

「まる豊とまと生産出荷組合」を1980年に設立して以来、45年の歴史を誇ります。

【橋本英治 組合長】

「役場の方が主力として頑張るように取り組まれたのが今日に至っている。やっぱり行政の力が一番大きかった」

標高500メートルの高原ならではの寒暖差を生かして、合併後、旧3町へもトマトの生産を拡大。3年前には品種も変えて、昨年度の販売額は5億円を達成し、今年度は6億円突破を見込んでいます。

【橋本英治 組合長】

「神石高原町で農業で生活できる産業にしたいのと、販売金額は10億円を目標に、そこを目指して頑張っていきたい」

【橋本英治 組合長】

「神石高原町で農業で生活できる産業にしたいのと、販売金額は10億円を目標に、そこを目指して頑張っていきたい」

一方で、合併から20年たち、大きな課題となっているのが老朽化した施設や生活インフラの改修です。

【神石高原町・入江嘉則 町長】

「廃止したり集約をしたりはしているんですが残っているんですね、施設が。解体にするにもすごいお金がかかるので放置した状態になっている」

合併後の町役場として2021年まで使用していた旧三和町役場は耐震化が困難で新たな活用は難しい中、今もそのまま残っています。

また、老朽化に伴い、移転・新築した旧町立病院も解体費が数億円に上るため、解体できずにいます。

【神石高原町・入江嘉則 町長】

「廃止したり集約をしたりはしているんですが残っているんですね、施設が。解体にするにもすごいお金がかかるので放置した状態になっている」

合併後の町役場として2021年まで使用していた旧三和町役場は耐震化が困難で新たな活用は難しい中、今もそのまま残っています。

また、老朽化に伴い、移転・新築した旧町立病院も解体費が数億円に上るため、解体できずにいます。

【若木記者】

「合併前から使われているし尿処理場です。老朽化が進んでいて大規模改修が検討されています」

生活に欠かせないインフラの改修にも頭を悩ませています。

【神石高原町・入江嘉則 町長】

「上下水道の維持、施、管路設とかそういったものがこれからどんどん更新の時期が来る。しかも、利用されている集落につないでも、その集落の人口がどんどん減ってきているのでその使用料とかも減ってきますから、そういったものをどういう風に維持していくかということが非常に大きな課題」

行政の取り組みだけでは町の発展は見込めず、民間企業との連携が欠かせません。

「合併前から使われているし尿処理場です。老朽化が進んでいて大規模改修が検討されています」

生活に欠かせないインフラの改修にも頭を悩ませています。

【神石高原町・入江嘉則 町長】

「上下水道の維持、施、管路設とかそういったものがこれからどんどん更新の時期が来る。しかも、利用されている集落につないでも、その集落の人口がどんどん減ってきているのでその使用料とかも減ってきますから、そういったものをどういう風に維持していくかということが非常に大きな課題」

行政の取り組みだけでは町の発展は見込めず、民間企業との連携が欠かせません。

そんな中、合併後初となる産科医院と助産院が先月、町内に完成しました。

神奈川県のクリニックで院長を務めた医師が家族と移住し、開設。

【日下剛院長】

「良い地域社会をつくって地域創生みたいな話にもつながればいいと思っています」

神奈川県のクリニックで院長を務めた医師が家族と移住し、開設。

【日下剛院長】

「良い地域社会をつくって地域創生みたいな話にもつながればいいと思っています」

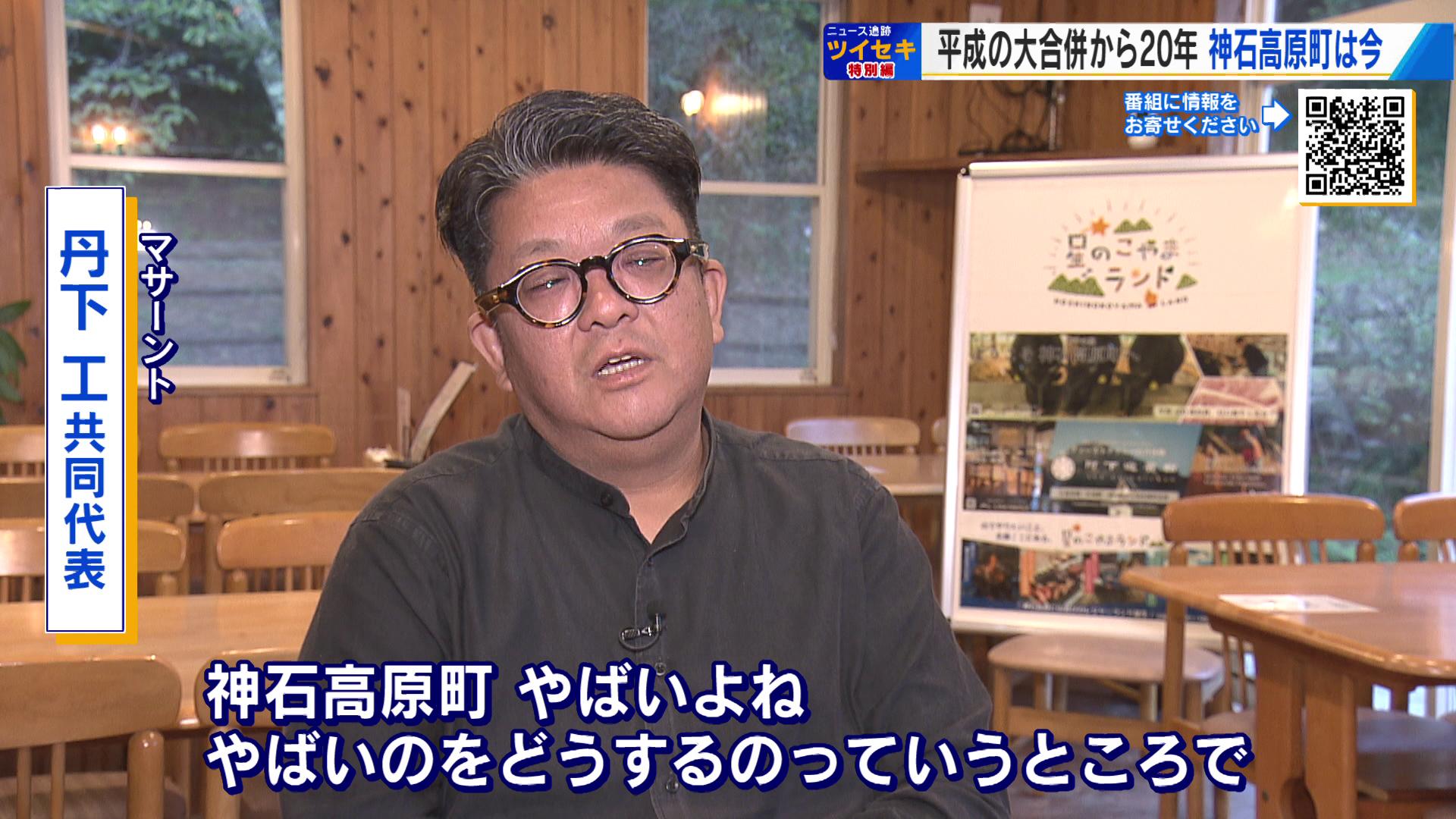

誘致したのは町内に拠点を置くまちづくり会社「マサーント」。

神石高原町出身の丹下大さんと工さん兄弟が2022年に設立した「マサーント」は補助金や助成金に頼らずに教育・医療・雇用を軸に街づくりを進めています。

【マサーント・丹下工共同代表】

「神石高原、やばいよね、やばいのどうするの?っていうところで。年間の税収10億円、神石高原町が好きに使えるお金はもともと何、と言ったら、住民税で、だったら住民を増やすところから始めてそれをゴールにして物を考えようと」

神石高原町出身の丹下大さんと工さん兄弟が2022年に設立した「マサーント」は補助金や助成金に頼らずに教育・医療・雇用を軸に街づくりを進めています。

【マサーント・丹下工共同代表】

「神石高原、やばいよね、やばいのどうするの?っていうところで。年間の税収10億円、神石高原町が好きに使えるお金はもともと何、と言ったら、住民税で、だったら住民を増やすところから始めてそれをゴールにして物を考えようと」

子供から大人までが楽しめる自然体験施設「星のこやまランド」を建設。

また、年間400頭しか出荷できない神石牛の出荷量を増やそうと、肥育にも取り組んでいます。

ほかにも古民家を再生させるなど多岐にわたるプロジェクトを精力的に実施しています。

【マサーント・丹下取締役】

「神石高原から日本を変えるっていうビジョンを我々マサーントは掲げているので、神石高原町をモデルケースにこうやったら7600人の町でもうまくいくんだよっていうビジネスモデルが一つでもできれば絶対、日本でまねをする人が出てくる」

また、年間400頭しか出荷できない神石牛の出荷量を増やそうと、肥育にも取り組んでいます。

ほかにも古民家を再生させるなど多岐にわたるプロジェクトを精力的に実施しています。

【マサーント・丹下取締役】

「神石高原から日本を変えるっていうビジョンを我々マサーントは掲げているので、神石高原町をモデルケースにこうやったら7600人の町でもうまくいくんだよっていうビジネスモデルが一つでもできれば絶対、日本でまねをする人が出てくる」

こうした動きに入江町長は。

【神石高原町・入江嘉則 町長】

「外部視点も生かしながら地域の方々と連携して新しいものを作り出していく・がっちり組んでやることによって町づくりが進んでいくのかなと」

平成の大合併から20年。

当時、思い描いていた町の姿とは異なる課題が山積する中、行政や民間の奮闘が続いています。

【神石高原町・入江嘉則 町長】

「外部視点も生かしながら地域の方々と連携して新しいものを作り出していく・がっちり組んでやることによって町づくりが進んでいくのかなと」

平成の大合併から20年。

当時、思い描いていた町の姿とは異なる課題が山積する中、行政や民間の奮闘が続いています。