【てつたま】廃線から70年 「鞆鉄道」の跡をたどる 難所の坂で乗客が列車を押したという逸話も

7/30(水) 18:47

鉄道の魅力を熱くお伝えする野川キャスターの「てつたま」です。

【野川アナ】

前回に続きまして鞆鉄道の廃線跡巡りをお届けします。

今回は終点鞆まで駆け抜けますよ!それでは…出発進行!

1913年に開業し福山駅と当時の沼隈郡鞆を結んでいた鞆鉄道。

廃線となったのは70年以上前の1954年でした。

前回は福山駅を出発し、水呑町在住で当時をよく知る宇田さんと一緒に市街地に残る痕跡を探してまわりました。

【宇田賢吉さん・野川アナ】

「前に見えます、これがそうです」

「ここまで縦横と規則正しく並んでいた道がここちょっと斜めになっていますね」

【野川アナ】

前回に続きまして鞆鉄道の廃線跡巡りをお届けします。

今回は終点鞆まで駆け抜けますよ!それでは…出発進行!

1913年に開業し福山駅と当時の沼隈郡鞆を結んでいた鞆鉄道。

廃線となったのは70年以上前の1954年でした。

前回は福山駅を出発し、水呑町在住で当時をよく知る宇田さんと一緒に市街地に残る痕跡を探してまわりました。

【宇田賢吉さん・野川アナ】

「前に見えます、これがそうです」

「ここまで縦横と規則正しく並んでいた道がここちょっと斜めになっていますね」

続いて向かったのは、当時水呑駅があった付近です。

【鞆鉄道総務部史料管理室 増田徹室長・野川アナ】

「線路沿いを歩いてきましたけれども…こんにちは」

「初めまして。鞆鉄道株式会社の増田と申します」

「増田さんですか?今お待ち頂いたこちらですけれど、ここも鞆鉄道の遺構であるということなんですね」

「はい。そうですね、今ほとんど面影は残っていないんですけど、水呑駅という、列車が行き違いができる位の敷地がございました」

「まさにこの道路位が廃線跡と考えてもいいんですかね?」

「そうですね。こちら水呑地区はですね、鉄道線時代から人口がかなり多くて、今のバス路線に至るまで私共の重要な営業拠点として機能しております」

「今ちょうど、跡地を走る鞆鉄バスの姿がありますけれどもね」

「きょうは増田さんにこの先、沿線を案内頂けるということでよろしくお願いします」

「よろしくお願いします」

【鞆鉄道総務部史料管理室 増田徹室長・野川アナ】

「線路沿いを歩いてきましたけれども…こんにちは」

「初めまして。鞆鉄道株式会社の増田と申します」

「増田さんですか?今お待ち頂いたこちらですけれど、ここも鞆鉄道の遺構であるということなんですね」

「はい。そうですね、今ほとんど面影は残っていないんですけど、水呑駅という、列車が行き違いができる位の敷地がございました」

「まさにこの道路位が廃線跡と考えてもいいんですかね?」

「そうですね。こちら水呑地区はですね、鉄道線時代から人口がかなり多くて、今のバス路線に至るまで私共の重要な営業拠点として機能しております」

「今ちょうど、跡地を走る鞆鉄バスの姿がありますけれどもね」

「きょうは増田さんにこの先、沿線を案内頂けるということでよろしくお願いします」

「よろしくお願いします」

かつての水呑駅を過ぎ、住宅街の一角に鞆鉄道が存在したことを示す遺構があります。

三新田(さんしんでん)の鉄橋跡です。

【鞆鉄道総務部史料管理室 増田徹室長・野川アナ】

「こちらがですね、旧鞆鉄線の最大の遺構といわれております。かつて芦田川が河川改修の前はですね、この付近いろんな小川等が流れておったんですよ」

「ですからこれ、橋台ですよね。100年以上前からある形ですね」

「そうですね、はい」

「すごいなあ。非常にやっぱり美しいですね」

「御影石を規則正しく並べたかなりしっかりした造りになっておるのが特徴です」

「で、この上に鉄橋がかかっていたということですね。立派な橋台が残っていますけれど、この幅を考えるとやはりちいさな車両が単線で通っていたんだろうなというのがわかりますね」

「はい。私共自体が軽便鉄道といって軌道幅が762ミリ」

「ラッキョ汽車なんて愛称が汽車についていたなんて話を聞きますけれども、かわいらしかったんでしょうね」

「はい」

「またこの周囲をみるとですね、完全に住宅地なんですね。なんかその中にドーンと強烈な存在感を持って立っていると、非常に何と言いますか、異世界に迷い込んだような感じがします」

「そうですね」

せっかくなので、川土手に上り当時の線路と同じ視線に立って鞆鉄道に思いを馳せます。

【鞆鉄道総務部史料管理室 増田徹室長・野川アナ】

「きましたね、これ。うわー、この上に線路なんか敷かれていたんでしょうね。いかんせん幅がもうここからここまでですから、この上に線路を敷くことを考えるとやっぱり小さな車両ですよね。福山方面からこう通ってサーっと向うの方、鞆の方に伸びていたということですかね。うーん。ラッキョ汽車乗ってみたかったですね」

三新田(さんしんでん)の鉄橋跡です。

【鞆鉄道総務部史料管理室 増田徹室長・野川アナ】

「こちらがですね、旧鞆鉄線の最大の遺構といわれております。かつて芦田川が河川改修の前はですね、この付近いろんな小川等が流れておったんですよ」

「ですからこれ、橋台ですよね。100年以上前からある形ですね」

「そうですね、はい」

「すごいなあ。非常にやっぱり美しいですね」

「御影石を規則正しく並べたかなりしっかりした造りになっておるのが特徴です」

「で、この上に鉄橋がかかっていたということですね。立派な橋台が残っていますけれど、この幅を考えるとやはりちいさな車両が単線で通っていたんだろうなというのがわかりますね」

「はい。私共自体が軽便鉄道といって軌道幅が762ミリ」

「ラッキョ汽車なんて愛称が汽車についていたなんて話を聞きますけれども、かわいらしかったんでしょうね」

「はい」

「またこの周囲をみるとですね、完全に住宅地なんですね。なんかその中にドーンと強烈な存在感を持って立っていると、非常に何と言いますか、異世界に迷い込んだような感じがします」

「そうですね」

せっかくなので、川土手に上り当時の線路と同じ視線に立って鞆鉄道に思いを馳せます。

【鞆鉄道総務部史料管理室 増田徹室長・野川アナ】

「きましたね、これ。うわー、この上に線路なんか敷かれていたんでしょうね。いかんせん幅がもうここからここまでですから、この上に線路を敷くことを考えるとやっぱり小さな車両ですよね。福山方面からこう通ってサーっと向うの方、鞆の方に伸びていたということですかね。うーん。ラッキョ汽車乗ってみたかったですね」

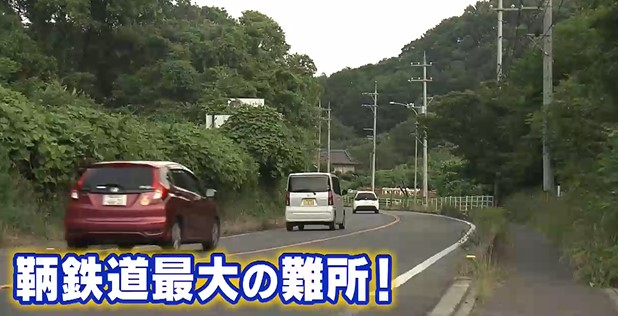

ここから芦田川沿いを南下して、鞆鉄道は路線上最大の難所を迎えます。

『三分坂』です。

【鞆鉄道総務部史料管理室 増田徹室長・野川アナ】

「さあ、増田さん今我々なだらかな上り坂を来ている感じですかね?」

「はい。こちらですね、鞆と福山の間を隔てる『三分坂(さんぷんざか)』といいまして昔も今も鞆と福山の間を越える時にはこの坂を超えなければなりません」

「奥の方が福山の街の方になるわけですけど、あちらからこう上ってきてるんですね。画面の手前の方に向かって結構、車もですね、頑張ってるなという感じがしますね」

当時、福山から鞆の浦に向かう『鞆街道』には、きつい勾配の峠越え『三分坂』という難所がありました。

それは鉄道にとっても同じことで、なだらかに見える坂も、小さな機関車がけん引する鞆鉄道にとっては、非常にきつい坂でした。

『三分坂』です。

【鞆鉄道総務部史料管理室 増田徹室長・野川アナ】

「さあ、増田さん今我々なだらかな上り坂を来ている感じですかね?」

「はい。こちらですね、鞆と福山の間を隔てる『三分坂(さんぷんざか)』といいまして昔も今も鞆と福山の間を越える時にはこの坂を超えなければなりません」

「奥の方が福山の街の方になるわけですけど、あちらからこう上ってきてるんですね。画面の手前の方に向かって結構、車もですね、頑張ってるなという感じがしますね」

当時、福山から鞆の浦に向かう『鞆街道』には、きつい勾配の峠越え『三分坂』という難所がありました。

それは鉄道にとっても同じことで、なだらかに見える坂も、小さな機関車がけん引する鞆鉄道にとっては、非常にきつい坂でした。

三分坂についてはこんな逸話も残っているそうです。

【鞆鉄道総務部史料管理室 増田徹室長・野川アナ】

「百年近く前になりますけど…」

「だいぶ以前!」

「かもめ号という海水浴向けの列車を走らせていたこともあったんです。たくさん乗った場合には、機関車そのものが非力ですので、坂の途中で立ち往生してしまいました。その後、どうしたかと言いますと、みんなで…」

「押したんですか?」

「そうですね。えっちら、おっちらと」

「やっぱりね、向こう側を見ると、肉眼でもわかる位上ってるんですよね。なかなかじゃあ、難所中の難所というか」

「はい。ただですね、これもそのように伝えられているということで。今で言う都市伝説でしょうか。その域を出ないんですけど。ただ実際にですね、私も以前、こちらの方の古い民家の方とお話ししたことがあるのですが、福山の女学校に通っていたおばあさんから、『昔、トモテツの列車を押したことあるわよ』っていうお話は聞いたことがあります」

「貴重な証言ですね」

「はい」

鞆鉄道の機関車は国鉄と比べると随分小さかったので、満員にもなると坂で一苦労あったのでしょうね。

【鞆鉄道総務部史料管理室 増田徹室長・野川アナ】

「百年近く前になりますけど…」

「だいぶ以前!」

「かもめ号という海水浴向けの列車を走らせていたこともあったんです。たくさん乗った場合には、機関車そのものが非力ですので、坂の途中で立ち往生してしまいました。その後、どうしたかと言いますと、みんなで…」

「押したんですか?」

「そうですね。えっちら、おっちらと」

「やっぱりね、向こう側を見ると、肉眼でもわかる位上ってるんですよね。なかなかじゃあ、難所中の難所というか」

「はい。ただですね、これもそのように伝えられているということで。今で言う都市伝説でしょうか。その域を出ないんですけど。ただ実際にですね、私も以前、こちらの方の古い民家の方とお話ししたことがあるのですが、福山の女学校に通っていたおばあさんから、『昔、トモテツの列車を押したことあるわよ』っていうお話は聞いたことがあります」

「貴重な証言ですね」

「はい」

鞆鉄道の機関車は国鉄と比べると随分小さかったので、満員にもなると坂で一苦労あったのでしょうね。

この後私たちは三分坂を越え、廃線後、県道となった道路に沿って鞆駅方面へ向かいます。

その道中にある、石の塔バス停の前の民家の門辺りに、かつての鞆鉄道金崎駅の待合所があったそうです。

そしてついに、鞆駅跡に到着しました。

【鞆鉄道総務部史料管理室 増田徹室長・野川アナ】

「こちらがですね、今、私どものバスの車庫になっておるんですけれども、昔の鉄道線の起・終点のターミナルだった鞆駅の跡でございます」

「鞆鉄の鞆駅跡ですか?わー。でも、言われてみれば、この広い駐車場の敷地。何か色んな物があったんだろうなという感じがします」

「で、こちらの先のですね、工場もですね、昔は私どもの駅構内の一部であったという風に」「であれば、軽便鉄道であることを考えても、かなり規模として大きな…」

「そうですね。車庫等も兼ねていたので車両基地も」

「手元に鞆鉄道という冊子があるんですけども、これを見ますと…かなり広かったんだなと」

「そうですね、はい」

「当時のこの駅の拠点性というのを物語っている感じがします」

廃線となったのは、もう70年以上前。

すでに、バスの車庫として使われた時間の方が長くなってしまいましたが、それでも当時、ここが鞆駅だったという証しを見ることができました。

その道中にある、石の塔バス停の前の民家の門辺りに、かつての鞆鉄道金崎駅の待合所があったそうです。

そしてついに、鞆駅跡に到着しました。

【鞆鉄道総務部史料管理室 増田徹室長・野川アナ】

「こちらがですね、今、私どものバスの車庫になっておるんですけれども、昔の鉄道線の起・終点のターミナルだった鞆駅の跡でございます」

「鞆鉄の鞆駅跡ですか?わー。でも、言われてみれば、この広い駐車場の敷地。何か色んな物があったんだろうなという感じがします」

「で、こちらの先のですね、工場もですね、昔は私どもの駅構内の一部であったという風に」「であれば、軽便鉄道であることを考えても、かなり規模として大きな…」

「そうですね。車庫等も兼ねていたので車両基地も」

「手元に鞆鉄道という冊子があるんですけども、これを見ますと…かなり広かったんだなと」

「そうですね、はい」

「当時のこの駅の拠点性というのを物語っている感じがします」

廃線となったのは、もう70年以上前。

すでに、バスの車庫として使われた時間の方が長くなってしまいましたが、それでも当時、ここが鞆駅だったという証しを見ることができました。

そして、実際に当時の起点駅があった場所に来て、改めて気づいたことがあります。

駅と港の位置関係です。

【鞆鉄道総務部史料管理室 増田徹室長・野川アナ】

「ちょっと距離があるというのが、私も今回鞆鉄道の跡をめぐるというところで初めて知ったんですね。ちょっと意外でした」

「ですから実際ですね、鞆の街中からのアクセスというのは少し難があったんですよ。その関係でですね、1927年、昭和2年にこちらの鞆の駅から鞆の街中までのバスの運行を始めました、私どもの会社の方で。まあ今で言うシャトルバスですね。これが私のバス事業の創始でございます」

「トモテツバスの走りが、本当にそのシャトルバスから始まって、今のこの辺り一帯を走る歴史の始まりだったっていうのも、なんか不思議な流れですね」

「はい」

海の物流の拠点だった鞆の浦と陸の物流の拠点福山を結び、更なる発展をめざして建設された鞆鉄道。

会社の名は、そのままに、鉄道はバスにその姿を変え、市民の大切な移動手段として今も親しまれています。

駅と港の位置関係です。

【鞆鉄道総務部史料管理室 増田徹室長・野川アナ】

「ちょっと距離があるというのが、私も今回鞆鉄道の跡をめぐるというところで初めて知ったんですね。ちょっと意外でした」

「ですから実際ですね、鞆の街中からのアクセスというのは少し難があったんですよ。その関係でですね、1927年、昭和2年にこちらの鞆の駅から鞆の街中までのバスの運行を始めました、私どもの会社の方で。まあ今で言うシャトルバスですね。これが私のバス事業の創始でございます」

「トモテツバスの走りが、本当にそのシャトルバスから始まって、今のこの辺り一帯を走る歴史の始まりだったっていうのも、なんか不思議な流れですね」

「はい」

海の物流の拠点だった鞆の浦と陸の物流の拠点福山を結び、更なる発展をめざして建設された鞆鉄道。

会社の名は、そのままに、鉄道はバスにその姿を変え、市民の大切な移動手段として今も親しまれています。