「てつたま」廃線70年 鞆鉄道の跡をたどる 山陽線~瀬戸内の拠点・鞆の浦 芦田川を渡る光景が瞼に残る

7/23(水) 20:30

鉄道の魅力を熱くお伝えする野川キャスターの「てつたま」です。

【野川諭生キャスター】

今回は久々に私の大好きな企画です。センチメンタルに浸れるあの感覚がいいんですよね~。それでは…

「さあ、ということでやってきたのが福山駅でございます。

言わずもがな、福山市の玄関口にある駅で。山陽新幹線も通っている大きな駅でございますが、実はですね、もう走っていない鉄道路線のこん跡をたどる旅に出てみたいと思っております。今日はこちら。ずいぶん前になくなってしまった路線ではあるんですが、この鞆鉄道について書いたガイドブックがありますので、こちらを道しるべに、こん跡を辿ってみようかなと思っております。いやー、いい天気。暑いですけど…行きましょう」

【野川諭生キャスター】

今回は久々に私の大好きな企画です。センチメンタルに浸れるあの感覚がいいんですよね~。それでは…

「さあ、ということでやってきたのが福山駅でございます。

言わずもがな、福山市の玄関口にある駅で。山陽新幹線も通っている大きな駅でございますが、実はですね、もう走っていない鉄道路線のこん跡をたどる旅に出てみたいと思っております。今日はこちら。ずいぶん前になくなってしまった路線ではあるんですが、この鞆鉄道について書いたガイドブックがありますので、こちらを道しるべに、こん跡を辿ってみようかなと思っております。いやー、いい天気。暑いですけど…行きましょう」

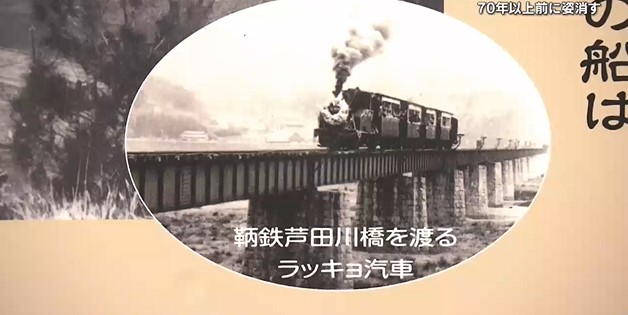

鞆鉄道は1913年に開業した福山駅と当時の沼隈郡鞆町を結ぶ全長12.5キロの路線でした。

線路幅は新幹線の半分ほどしかない762ミリで小型の列車を運行。

蒸気機関車の煙突がラッキョウの形に似ていたため、ラッキョ汽車とも呼ばれていたそうです。

その鉄道を運行していたのが、福山市の皆さんにはおなじみですよね?トモテツの愛称で知られる鞆鉄道です。なぜ鉄道は建設されたのでしょうか?

線路幅は新幹線の半分ほどしかない762ミリで小型の列車を運行。

蒸気機関車の煙突がラッキョウの形に似ていたため、ラッキョ汽車とも呼ばれていたそうです。

その鉄道を運行していたのが、福山市の皆さんにはおなじみですよね?トモテツの愛称で知られる鞆鉄道です。なぜ鉄道は建設されたのでしょうか?

【鞆鉄道 総務部史料管理室 増田徹 室長】

「鞆の浦は、東北の幕領から日本海、瀬戸内海を回って大阪の方に年貢米を運ぶ航路。

そちらのほうにですね、汐待ちの拠点として大変繁栄を極めました。

ですから、陸の大動脈の山陽本線。で、海の大動脈の瀬戸内海航路の拠点である鞆の浦。

そことの間を鉄道で結んでですね、地域のさらなる発展を図ろうと。最盛期は昭和22年、終戦直後なんですけど、年間で174万人ぐらいの利用がございました」

それでは廃線巡りスタート!福山駅から西にわずか300m。

ここに鞆鉄道の三之丸駅がありました。

「鞆の浦は、東北の幕領から日本海、瀬戸内海を回って大阪の方に年貢米を運ぶ航路。

そちらのほうにですね、汐待ちの拠点として大変繁栄を極めました。

ですから、陸の大動脈の山陽本線。で、海の大動脈の瀬戸内海航路の拠点である鞆の浦。

そことの間を鉄道で結んでですね、地域のさらなる発展を図ろうと。最盛期は昭和22年、終戦直後なんですけど、年間で174万人ぐらいの利用がございました」

それでは廃線巡りスタート!福山駅から西にわずか300m。

ここに鞆鉄道の三之丸駅がありました。

当時を知る方とここで待ち合わせ…宇田さんです。

【宇田賢吉さん・野川キャスター】

「宇田さん自身は、鞆鉄道は結構、頻繁に乗られたんですか?」

「ええ。水呑在住ですから。まだバス路線はなかったし、福山へ来るには自転車か、汽車しかなかったんです」

「鞆鉄道巡りをするにあたって、こちらの本をちょっと一緒に…見て行きながらと思っているんですけれども…」

「懐かしい写真ですね。これは葛城だと。年が分かります」

「もう葛城だと、へー」

「(本を)めくると、これが福山駅の辺りかなと」

「これが山陽本線で、この一本がここまで入っていたトモテツの線路です」

「こうして比べると国鉄機関車との大きさの違いが」

「もう全然違います。ただ今から思えば、ちっちゃい軽便の機関車が、(子供の頃は)『でっかい機関車だ』と思った記憶は残っています」

「あー。宇田さん、非常に鞆鉄道に関して話している時に、目がキラキラしているのが非常に印象的なんですが、宇田さんご自身は鉄道お好きなんですか?」

「(子供の頃は)泣き止まないときは祖父が抱っこして線路際へ行ったそうです」

「線路際に。そうなると宇田さんは?」

「まあ泣きやんだのでしょうね」

「最高の子守唄だった?」

「そうです。子守唄ですよ。文字通り」

鞆鉄道は宇田さんが中学生2年生の時、1954年に廃止となり、その後、宇田さんはなんと鉄道好きが高じて…か?国鉄の機関士になったんです。

【宇田賢吉さん・野川キャスター】

「宇田さん自身は、鞆鉄道は結構、頻繁に乗られたんですか?」

「ええ。水呑在住ですから。まだバス路線はなかったし、福山へ来るには自転車か、汽車しかなかったんです」

「鞆鉄道巡りをするにあたって、こちらの本をちょっと一緒に…見て行きながらと思っているんですけれども…」

「懐かしい写真ですね。これは葛城だと。年が分かります」

「もう葛城だと、へー」

「(本を)めくると、これが福山駅の辺りかなと」

「これが山陽本線で、この一本がここまで入っていたトモテツの線路です」

「こうして比べると国鉄機関車との大きさの違いが」

「もう全然違います。ただ今から思えば、ちっちゃい軽便の機関車が、(子供の頃は)『でっかい機関車だ』と思った記憶は残っています」

「あー。宇田さん、非常に鞆鉄道に関して話している時に、目がキラキラしているのが非常に印象的なんですが、宇田さんご自身は鉄道お好きなんですか?」

「(子供の頃は)泣き止まないときは祖父が抱っこして線路際へ行ったそうです」

「線路際に。そうなると宇田さんは?」

「まあ泣きやんだのでしょうね」

「最高の子守唄だった?」

「そうです。子守唄ですよ。文字通り」

鞆鉄道は宇田さんが中学生2年生の時、1954年に廃止となり、その後、宇田さんはなんと鉄道好きが高じて…か?国鉄の機関士になったんです。

【宇田賢吉さん・野川キャスター】

「この駐車場ビルが三の丸駅になってました」

「あの辺りですか?」

「はい。(福山駅と三の丸駅は)目と鼻の先なんですけど、どうして駅があったというと、ここがもともとターミナルで、あの国鉄の福山駅まで乗り入れたのです」

「悲願の延伸みたいな感じだったんですかね」

「そうそうそう。福山始発の駅は三之丸駅で、後ろへ機関車つけてずっと押して行ってホームへ座って。それから発車。それまではお客さん全部ここで降ろされて」

「で、こう降りて歩いていくんですか?」

「はい」

「ちょっと東京の西武新宿駅とJR新宿駅みたいな。感じの離れ方をしているなというイメージがありましたけれども」

三之丸駅を過ぎると鞆鉄道は一気に南へと進路を変え、鞆方向へ進みます。

廃線からすでに70年以上経過し、市街地では明確な痕跡を中々見つけることができません。

「この駐車場ビルが三の丸駅になってました」

「あの辺りですか?」

「はい。(福山駅と三の丸駅は)目と鼻の先なんですけど、どうして駅があったというと、ここがもともとターミナルで、あの国鉄の福山駅まで乗り入れたのです」

「悲願の延伸みたいな感じだったんですかね」

「そうそうそう。福山始発の駅は三之丸駅で、後ろへ機関車つけてずっと押して行ってホームへ座って。それから発車。それまではお客さん全部ここで降ろされて」

「で、こう降りて歩いていくんですか?」

「はい」

「ちょっと東京の西武新宿駅とJR新宿駅みたいな。感じの離れ方をしているなというイメージがありましたけれども」

三之丸駅を過ぎると鞆鉄道は一気に南へと進路を変え、鞆方向へ進みます。

廃線からすでに70年以上経過し、市街地では明確な痕跡を中々見つけることができません。

地吹町に来てようやく廃線跡を見つけることができました。

【宇田賢吉さん・野川キャスター】

「あっ!あの前に見えます。これがそうです」

「こちらですか?」

「ここまで縦横と規則正しく並んでいた道が、ここちょっと。斜めになってますよね」

整然と区画割された道路の中で不自然に斜めに走る一本の細い道。

ここには鞆鉄道の築堤があったそうなんです。

【宇田賢吉さん・野川キャスター】

「だからこれ、都市計画を決定後に、線路跡を切り取ってついた道です。ですから地図見ると、この道なんでつけたん?いう感じですよね。斜めに横切ってます」

「ちょっと不思議な感じの道になってるわけですね。街中に残る貴重なここはこん跡」

「そうです。これはもうはっきりした証拠です」

【宇田賢吉さん・野川キャスター】

「あっ!あの前に見えます。これがそうです」

「こちらですか?」

「ここまで縦横と規則正しく並んでいた道が、ここちょっと。斜めになってますよね」

整然と区画割された道路の中で不自然に斜めに走る一本の細い道。

ここには鞆鉄道の築堤があったそうなんです。

【宇田賢吉さん・野川キャスター】

「だからこれ、都市計画を決定後に、線路跡を切り取ってついた道です。ですから地図見ると、この道なんでつけたん?いう感じですよね。斜めに横切ってます」

「ちょっと不思議な感じの道になってるわけですね。街中に残る貴重なここはこん跡」

「そうです。これはもうはっきりした証拠です」

最後にやってきたのは、宇田さんが住む水呑町の芦田川の川土手、かつて半坂駅があった付近です。

鞆鉄道の列車が芦田川を渡る光景は今でも鮮明に覚えているといいます。

【宇田賢吉さん・野川キャスター】

「このじゃあ延長線上、もう本当に車がたくさん行き交う川沿いの道ですけども、このまま真っ直ぐ?」

「真っ直ぐ川を渡ってました」

「橋梁でした」

「この本で見る所の、この橋になるんですかね?」

「あ、そうです」

「しっかりしたね、石積みの」

「これは結局、鞆鉄道の建設でなくて、河川改修工事が行われて作られた鉄橋です」

「なるほど、河川改修に合わせて予算組みがされたら、こんなに立派な橋ができたんだと。

ですから向こうからラッキョ汽車であったり、ガソリンカーだったりが渡ってこちら側にやってきて、鞆のほうに行っていたと」

「ここの上を渡るとき、何もないわけですよね。客車から覗けば、手すりがあるだけで、下は真っ逆さまの芦田川でしょう。そこを風に吹かれて『ワー』って言って渡った覚えがあります」

「全線廃止からもう70年…」

「70年ですね」

「ぐらい経つわけですよね。今振り返って、改めて鞆鉄道どうだったですか?」

「軽便とは言え、村の中を鉄道が走っているのは、ずいぶん近代的な村でした。

福山の街に行くのに何するかっていうと。『歩く』か『自転車』か『バス』はありませんしね。そういう時代に鉄道で切符を買って乗ったら、すっと福山駅まで行けるのは自慢です、はっきり」

「どうなんでしょうね。残ったほうが幸せだったか、それとも今の形の方がなのか」

「それはまた…これだけ車時代に電車がぽつぽつ走って、便利だったかどうか。それは何とも言えないです」

「そう考えると、思い出の中でトモテツは走り続けているんじゃないかなという気もします」

「ええ。親と一緒に汽車に乗って行くというのは、嬉しいことばっかりですからね。

今でもその記憶だけははっきりしています」

そして次回は鞆鉄道の廃線跡巡り後半戦です。

【野川キャスター】

「来ましたね。これ、橋台。この上に線路とか敷かれていたんでしょうね」

現存する鞆鉄道、最大の遺構を目にし、起点駅だった鞆駅を目指します。

鞆鉄道の列車が芦田川を渡る光景は今でも鮮明に覚えているといいます。

【宇田賢吉さん・野川キャスター】

「このじゃあ延長線上、もう本当に車がたくさん行き交う川沿いの道ですけども、このまま真っ直ぐ?」

「真っ直ぐ川を渡ってました」

「橋梁でした」

「この本で見る所の、この橋になるんですかね?」

「あ、そうです」

「しっかりしたね、石積みの」

「これは結局、鞆鉄道の建設でなくて、河川改修工事が行われて作られた鉄橋です」

「なるほど、河川改修に合わせて予算組みがされたら、こんなに立派な橋ができたんだと。

ですから向こうからラッキョ汽車であったり、ガソリンカーだったりが渡ってこちら側にやってきて、鞆のほうに行っていたと」

「ここの上を渡るとき、何もないわけですよね。客車から覗けば、手すりがあるだけで、下は真っ逆さまの芦田川でしょう。そこを風に吹かれて『ワー』って言って渡った覚えがあります」

「全線廃止からもう70年…」

「70年ですね」

「ぐらい経つわけですよね。今振り返って、改めて鞆鉄道どうだったですか?」

「軽便とは言え、村の中を鉄道が走っているのは、ずいぶん近代的な村でした。

福山の街に行くのに何するかっていうと。『歩く』か『自転車』か『バス』はありませんしね。そういう時代に鉄道で切符を買って乗ったら、すっと福山駅まで行けるのは自慢です、はっきり」

「どうなんでしょうね。残ったほうが幸せだったか、それとも今の形の方がなのか」

「それはまた…これだけ車時代に電車がぽつぽつ走って、便利だったかどうか。それは何とも言えないです」

「そう考えると、思い出の中でトモテツは走り続けているんじゃないかなという気もします」

「ええ。親と一緒に汽車に乗って行くというのは、嬉しいことばっかりですからね。

今でもその記憶だけははっきりしています」

そして次回は鞆鉄道の廃線跡巡り後半戦です。

【野川キャスター】

「来ましたね。これ、橋台。この上に線路とか敷かれていたんでしょうね」

現存する鞆鉄道、最大の遺構を目にし、起点駅だった鞆駅を目指します。

<スタジオ>

【野川キャスター】

鞆鉄道が走っていた福山市の県立歴史博物館で現在

≪ひろしま鉄道メモリー ~ 線路は続くよどこまでも ~≫ という企画展

が開催中されています。(8月31日まで)

そして、ここで、7月26日(土)午後2時から、私、野川が講演をさせていただきます。入場は無料です。皆さんと楽しい時間が過ごせればと思っています。お時間のある方、是非ともお越しください。

【野川キャスター】

鞆鉄道が走っていた福山市の県立歴史博物館で現在

≪ひろしま鉄道メモリー ~ 線路は続くよどこまでも ~≫ という企画展

が開催中されています。(8月31日まで)

そして、ここで、7月26日(土)午後2時から、私、野川が講演をさせていただきます。入場は無料です。皆さんと楽しい時間が過ごせればと思っています。お時間のある方、是非ともお越しください。