2025年10月14日(火)

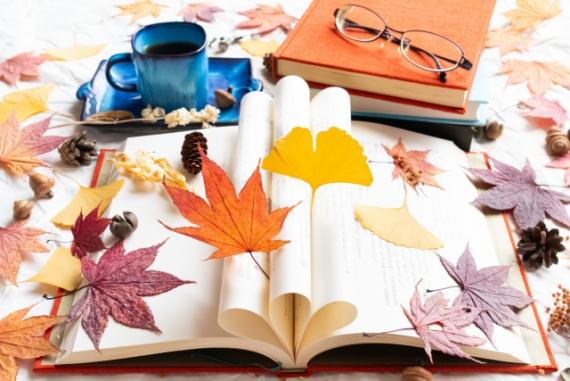

秋ならではの読書タイミングを親子で楽しむヒント

秋の空気がより冷たくなり、家の中で過ごす時間が増えるこの季節。自然と「本を読みたい」と感じる人が増えます。実は、秋という季節は“集中力を高める条件”がいくつも重なる時期でもあります。勉強や読書に向く理由を、科学的・心理的な観点から少しのぞいてみましょう。親子で楽しむ読書時間を、より豊かにするヒントもあわせて紹介します。

秋の夜長がもたらす集中のリズム

「秋の夜長」という言葉には、単に夜が長いという意味以上の魅力があります。日照時間が短くなり、気温も下がるこの季節、人の体内リズムは静のモードへと切り替わっていきます。夏のように外出やイベントで気持ちが外へ向かうのではなく、落ち着いた時間を過ごしたくなる。これは、メラトニンというホルモンの分泌と関係しています。メラトニンは睡眠の質や体内時計を整える物質で、暗くなる時間が早いほど自然に分泌が促されます。夜のリズムが整うと、心も穏やかに、集中しやすくなるのです。

つまり、秋の環境そのものが「深く集中する夜」をつくってくれます。子どもたちが宿題や読書に向きやすいといわれるのは、理にかなった季節反応ともいえます。

読書が育てる“集中の筋肉”

読書の時間は、脳にとってのトレーニングの時間でもあります。文字を追いながら意味を理解し、登場人物の心情を想像し、物語全体の構造をつかむ。この一連の作業は、脳のさまざまな領域を同時に使う複雑な行為です。

読書を重ねることで、集中力の持続時間が自然と伸び、思考を深める力も育ちます。

特に小学校高学年は、抽象的な思考が発達しはじめる時期。物語の裏側を考えたり、登場人物の気持ちを推測したりといった「読解の深み」を楽しめるようになります。

この時期に読書を習慣にしておくことは、将来の学習力や表現力の土台を築くうえで、大きな意味を持ちます。また、読書は「言葉の力を養い、思考や感性を豊かにする基礎的な営み」と位置づけられています。つまり、読書は単なる趣味ではなく、集中力や思考力を育てる「心の筋トレ」なのです。

秋の情景が想像力を刺激する

秋が読書に向く理由は、環境リズムだけではありません。

この季節は五感を刺激する素材が豊富。赤や黄に色づく木々、夕暮れの光、冷たい空気、虫の声。こうした自然の変化は、子どもの感性を強く刺激します。例えば、秋を舞台にした物語や、自然をテーマにした詩を読むと、子どもたちは自分の体験と重ね合わせながらイメージをふくらませます。「この景色、見たことあるなぁ」「この匂い、今日の帰り道と同じだなぁ」。そんな共感が、読書体験を生きた感覚として定着させるのです。

読書の内容を親子で語り合うこともおすすめです。「この主人公なら、どんな気持ちだったと思う?」と問いかけたり、「この場面、自分ならどうする?」と話し合うことで、子どもの内面を引き出すきっかけにもなります。

読書は、感性を共有し、親子の心を近づけるコミュニケーションの時間にもなり得ます。

集中を深める読書環境づくり

せっかくの読書の秋。少しの工夫で読書の質を高めることができます。いくつかの例を紹介しましょう。

・照明はやや暖色系に――目に優しく、心を落ち着ける効果があります。

・音の演出を意識――テレビを消し、静かな環境を。虫の声や自然音のBGMも集中を助けます。

・短時間でも決まった時間に読む――「夜9時からの10分読書」など、習慣化がポイントです。

・読後の感想を共有する。――本の内容を口に出して話すことで、記憶が定着しやすくなります。

さらに、読む姿勢を大切にするのもコツです。背筋を伸ばし、足を地面につけて座ると、呼吸が安定し、集中力が持続しやすくなります。ほんの少しの姿勢の違いが、読書の質に大きく影響するのです。

秋は、外の世界がゆっくりと落ち着きを取り戻す季節。静かな時間を持つことが心地よく感じられる今こそ、親子で本に向き合うチャンスです。“集中力を鍛える”というと堅苦しく聞こえますが、読書の時間は本来、心を整え、想像力をひらく豊かな時間。季節の空気を味わいながら、ページをめくるそのひとときが、子どもたちの未来を少しずつ育てていくのかもしれません。

<出展>

文部科学省「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」

文部科学省「第五次『子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画』閣議決定」

文部科学省「子どもたちのために、読書環境の整備を進めましょう」