2025年12月25日(木)

【よくある相談シリーズ】冬場の感染症が心配です。子どもの免疫力アップのために食で大切なことは?

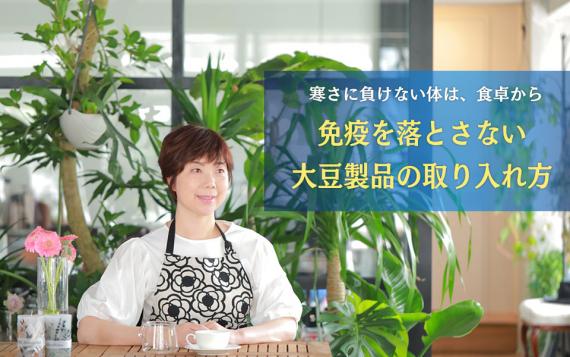

寒さや乾燥、寒暖差が厳しくなる冬は、子どもが体調を崩しやすい季節です。学校生活の忙しさや行事が重なり、心身ともに負担がかかりやすい時期でもあります。今回は豆腐マイスターの資格を持つ大坪律子先生に、冬に免疫が落ちやすい理由と、日々の食卓でできる対策について話を聞きました。忙しい家庭でも無理なく続けられる、大豆製品を取り入れた冬の食卓のヒントを紹介します。

冬はなぜ免疫が落ちやすいのか

冬は寒さによって体温を保つため、体が多くのエネルギーを使います。暑い季節よりも「体を温める」ことにエネルギーを使う分、免疫に回せる余力が少なくなりがちです。さらに、昼と夜の寒暖差は自律神経にとって大きなストレスとなり、免疫力の低下につながります。

加えて、冬は日照時間が短く、気分が落ち込みやすい季節でもあります。知らず知らずのうちにストレスが重なり、それが体調不良として表れやすくなるのです。乾燥した空気も、ウイルスが活発になる要因の一つ。冬は「ウイルスが元気で、人は弱りやすい」条件がそろう季節だといえるでしょう。

冬の体に必要なのは「量」より「質」

冬は体温を保つために多くのエネルギーを使いますが、だからといって食事量を大幅に増やすことは現実的ではありません。寒さで食欲が落ちやすく、無理に食べさせようとすると、かえって体への負担になることもあります。

そこで意識したいのが、食事の「質」です。特に免疫の材料となるたんぱく質は、量よりも内容が重要になります。たんぱく質には、体に必要なアミノ酸をどれだけバランスよく含んでいるかを示す「アミノ酸スコア」という指標があります。スコアが高い食品ほど、少ない量でも効率よく体づくりに使われます。

冬の食卓では、限られた食事量の中で、こうした良質なたんぱく質をどう取り入れるかが、体調を支える大きなポイントになります。

免疫を支える、大豆製品という選択

良質なたんぱく質を日常的に取り入れる食材として、おすすめするのが大豆製品です。大豆はアミノ酸スコアが高く、体に必要なアミノ酸をバランスよく含んでいます。そのため、無理なく効率よく栄養を摂ることができます。

さらに大豆製品の強みは、たんぱく質だけではありません。食物繊維を含み、腸内環境を整える働きがあります。腸は免疫機能と深く関わる器官であり、腸内環境が乱れると、免疫力も低下しやすくなります。

味噌や納豆といった発酵食品も大豆由来で、腸内の善玉菌を支える存在です。肉や魚だけでは補いにくい要素を、大豆製品は自然な形で補ってくれます。豆腐、納豆、味噌、油揚げ、厚揚げ、豆乳など、形を変えて食卓に取り入れやすい点も、大豆製品が冬に向いている理由の一つです。

子どもも無理なく食べられる工夫を

大豆製品が苦手というお子さんもいるでしょう。しかし、少しの工夫で格段に食べやすくなります。

豆腐は、冷奴でも十分においしいのですが、冬場は温めていただきましょう。豆腐にとろけるチーズをのせ、または、小分け冷凍したネギやキノコをのせてレンジでチンすれば、簡単に温奴の完成です。納豆が苦手な子は、ツナを合わせると抵抗感が少なくなります。これをご飯にのせるだけでも、十分に満足感のある一品になります。

特に取り入れやすいのが味噌汁です。豆腐と野菜を加えることで、たんぱく質と野菜を同時に摂ることができます。豆乳を少量加えると口当たりがまろやかになり、卵を落とすことで栄養面も補えます。ニンニクとバターを加えれば、まるで味噌ラーメンのような味に!アレンジは無限大です。

続けられる食卓が、免疫をつくる

冬の免疫対策で最も大切なのは、無理なく続けることです。忙しい平日は、小分けパックの豆腐を温めて、好みの調味料をかけていただくだけでも十分です。冷凍野菜やきのこを活用すればボリューミーに。完璧を目指す必要はなく、数日単位で食事のバランスが取れていればよいと考えます。

ぜひ意識してほしいのが、子ども自ら、味噌汁を作れるようになることです。味噌汁は工程がシンプルで、野菜やお肉など、栄養を一度に摂ることができます。将来、体調を崩したときや忙しいときに、温かい味噌汁を自分で用意できることは、自分の体を整える力につながります。

あわせて、身近な豆腐店に立ち寄り、豆腐職人が作る豆腐を一度味わってみることも勧めたいと思います。大豆の甘みや香り、食感の違いを知ることで、豆腐への印象が変わります。食への関心を育てることは、日々の食卓を大切にする意識へとつながるはずです。

- 薬膳研究家/豆腐マイスター

大坪律子 - 新潟市出身、広島市在住。学生時代から食に関心を持ち、大手食品メーカーにも勤務。結婚後に難病を経験したことをきっかけに、日々の食事の大切さを実感し、薬膳や豆腐、出汁、麹、スパイスなどを中心に学びを深める。各地で料理教室を主宰し、現在11年目。レシピ制作や監修のほか、広島市内で薬膳講師としても活動している。

2025年11月17日(月)

【よくある相談シリーズ】朝起きられないうちの子…、もしかして起立性調節障害?

朝、なかなか起きられない。学校に行こうとしても体が動かない。「怠けているのでは」とつい思ってしまう子どもが、実は起立性調節障害かもしれません。自律神経のバランスが崩れることで起こるこの症状は、成長期の子どもに多く、親もどう支えたらいいか悩むことも少なくありません。「段原こどもクリニック」の藤井祥子院長に、症状の特徴から診断、治療、そして親の接し方までを伺いました。

「起きたいのに起きられない」には、ちゃんと理由がある

起立性調節障害は、立ち上がったときに血圧や心拍数をうまく調整できず、脳に十分な血液が届かないことが原因で起こります。そのため、朝起きたときに頭が上がらず、体がだるく、倦怠感が抜けないことがあります。眠りの深さとは関係なく、「起き上がる」という動作自体が辛い状態になります。

軽い場合は頭痛や腹痛、心拍数の上昇などの症状だけ現れることもあります。検査しても特に病気は見つからない場合があり、体の調節がうまくいっていない状態と考えられます。症状が重くなると、強い立ちくらみで倒れそうになったり、朝起きられないため結果的に昼夜が逆転してしまうこともあります。昼夜逆転はホルモンバランスをさらに乱し、体調不良を長引かせる要因になります。その結果、不登校につながるケースも少なくありません。

女の子に多いのはなぜ?成長期の体の変化が影響

起立性調節障害は、小学校高学年から中学生の10人に1人程度に見られる症状です。特に、女の子に多く見られます。これは、女性のほうが成長期にホルモンの変化が早く起こることが関係しています。早い子では8歳くらいから女性ホルモンの分泌が始まり、10〜11歳でピークに達します。その急激な変化が、自律神経や血管の調節に影響を与えるのです。

さらに成長期は急激に背も伸び、体格も変化するため、体のバランスを整えるのが難しい時期でもあります。多くの場合、高校生くらいになって成長の速度が落ち着くと症状も自然と軽くなることが多く、成長の過程で一時的に起こる体の調節の乱れと考えられます。

回復の基本は生活リズムを整えることから

診断の際には、まず朝の体調や日中の様子を詳しく聞きます。朝起きられない、頭痛やめまいがする、乗り物酔いがひどいなどの症状が手がかりになります。さらに「起立試験」という検査で、横になった状態から立ち上がるまでの血圧や脈拍の変化を確認します。立ったときに血圧が上がらない、あるいは心拍数が急に上がるなど、特徴的な反応が見られると診断がつきます。

治療は、生活習慣の改善が基本です。夜ふかしをしないこと、朝はどんなに辛くても陽の光を浴びること。朝食は、水分と塩分をしっかり取ること。血流を安定させるために、味噌汁やおにぎりなどの塩気のある朝食がおすすめです。

そして、運動はとても大切です。ベッドで横になっている時間が長くなると筋力が落ちて、さらに血流が悪くなります。軽いストレッチや散歩からでもいいので、少しずつ体を動かすことが回復につながります。いきなり学校生活を元通りに戻そうとするのではなく、まず生活のリズムを取り戻すところから始めていきます。

薬物療法が必要になることもあります。血圧を上げる薬や、心拍数を調整する薬など、個々の症状に合わせて処方されます。生活指導と薬物治療を組み合わせることで、回復を目指します。

家でできるサポート。叱るより、褒めて安心を

起立性調節障害の子は、「起きたいのに起きられない」状態です。本人にとってもとてもつらく、自尊心が下がりやすい。だからこそ、「なんで起きられないの」「ダメじゃない」と言われると、ますます心を閉ざしてしまいます。

思春期の子どもは、大人並みの思考力を持っています。子ども扱いせず、1人の人間として、「なぜ生活習慣が大事なのか」「なぜ薬を飲むのか」を丁寧に説明してあげることが大切です。

そして家庭では、「安心できる居場所」と「役割」を与えること。寝てばかりではなく、家にいるならお手伝いをしてもらう。お風呂掃除でも洗濯でもいい。「あなたがしてくれて助かった」と褒めてあげてください。褒められることで、少しずつ自己肯定感が戻っていきます。自分の存在が家族の役に立っていると感じることが、回復の力になるのです。

親の姿勢が回復を後押し“木の上から見守る”距離感を

毎朝のやりとりに疲れてしまう親御さんも多いと思います。「ほかの子はできているのに」と比べてしまい、焦る気持ちもよく分かります。けれど、まずは「この子の体には時間が必要なのだ」と理解することから始めましょう。子どもを変えるのではなく、親の見方を変えることが第一歩です。少し離れて見守るくらいの距離感を意識してみてください。

「親」という字は“木の上に立って見る”と書きます。木の上から見守るように、見通しを持って子どもを信じる姿勢が大切です。

焦らず、比べず。見守ることも立派な支え

お子さんが小学生、中学生の場合、起立性調節障害の疑いがあるときは、まず小児科を受診してください。血圧や心拍など、循環の問題が関係しているため、中学生以上の方は循環器内科で診てもらうこともあります。大切なのは、親子が安心して相談できる先生に出会うことです。

診察に来るだけでも、子どもにとっては大きな勇気が必要です。だから私は、まず「よく来てくれましたね」と声をかけます。それだけで表情がやわらぎ、少し安心したように話してくれる子が多いです。

起立性調節障害は、適切に対応すれば改善します。時間はかかっても、焦らず、支えながら少しずつ前に進めば大丈夫。子どもの「朝がつらい」の一言に、まずは耳を傾けてあげてください。

- 段原こどもクリニック 院長 藤井祥子

- 岐阜大学医学部医学科を卒業後、大学病院や地域中核病院で小児医療に携わる。小児循環器を専門としながら、小児アレルギーや一般小児科まで幅広く診療。2024年に「段原こどもクリニック」を開院し、地域に根ざした医療を実践。「何でも相談できる小児科医」でありたいという思いを胸に、日々子どもと家族に寄り添う。

2025年10月10日(金)

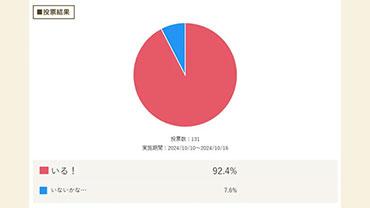

【よくある相談シリーズ】親子で温泉に行きたいと考えています。気を付けることは?

気温が下がり、温泉が恋しくなる季節になりました。せっかくなら家族みんなで湯に浸かりたい、そう感じる人も多いでしょう。とはいえ「子どもを連れて大丈夫?」「周囲に迷惑をかけないか心配」と不安に思う保護者も少なくありません。親子で安心して温泉を楽しむためのポイントを、フォトグラファー兼温泉ソムリエとして活躍する中野一行さんに聞きました。

安全第一。温泉では“目を離さない”が鉄則

温泉で最も大切なのは安全面です。浴室の床は滑りやすく、転倒や湯船での事故につながることもあります。小学生でも油断せず、常に目を離さないようにしましょう。特に大浴場は、多くの人が利用する公共の場です。「ここはみんなで使う場所」とあらかじめ伝えておくと、子どもも落ち着いて過ごせます。もし湯船で大きな声を出してしまった場合は、一度脱衣所などで気持ちを落ち着かせてから戻るのも良い方法です。体を洗ってから湯に入る、泡を残さない、髪の長い人はまとめるなど、基本のマナーを親が示すことも大切です。

周囲を気にせず過ごせる“貸切湯”や“足湯”もおすすめ

子どもがはしゃいだり、静かにできるか不安な場合は、貸切湯や部屋風呂のある施設を選ぶと安心です。祖父母など複数の大人と一緒に入ると、安全面の確保もしやすくなります。周囲を気にせず、親も子も心から寛げることが何より大事です。また、浅めの子ども用浴槽を備えた施設もあるため、事前にホームページで情報を確認しておくとよいでしょう。比較的値段が高めに設定されている旅館では、子どもの利用を制限している場合もあるため、電話で問い合わせるのが確実です。

そして、足湯を楽しむのもいいでしょう。服を脱ぐ必要がなく、親子で会話を楽しみながら温泉の心地よさを味わえます。「少し熱いね」「気持ちいいね」と交わす何気ないやり取りが、子どもとのいい思い出になります。

子どもにやさしい“ぬるめ”と“単純泉”を選ぼう

温泉の泉質には多様な種類があります。中四国エリアでは稀ですが、酸性泉や硫黄のにおい(硫化水素)が強い温泉は、体に負担を与える可能性があるため、他の選択肢を考えるのが安心です。おすすめは「単純泉(単純温泉)」。成分が薄く、刺激が少ないため、家族でゆったり入浴するのに適しています。単純泉だからといって価値が低いわけではなく、むしろ親子で快適に過ごせる“やさしいお湯”です。「家族の湯」とも呼ばれています。

また、お湯の温度は38〜40度ほどの“ぬるめ”がいいでしょう。のぼせを防ぎ、ゆったり長く楽しめます。入浴前後の水分補給を忘れず、乾燥しやすい季節は保湿ケアも忘れずに。

一緒に入れるのは何歳まで?妊婦さんの入浴は?

男の子は父親、女の子は母親と一緒に入ることが多いですが、逆の場合は年齢制限があることがほとんどです。その年齢は、各自治体によって異なり、条例で定められている場合もあるので、事前に確認しておきましょう。

一方で、妊婦さんの温泉入浴は「体に無理のない範囲であれば問題ない」と考えられています。日本温泉気候物理医学会による2020年の大規模調査(大分県別府市・鹿児島県指宿市の妊婦1,723名対象)では、温泉入浴が流早産や妊娠高血圧症などの発生に関連しないことが報告されています。熱すぎる湯や急な温度変化を避け、転倒に気をつければ、安心して温泉を楽しむことができます。

温泉は学びの場。文化と社会性を育む時間に

温泉は、親子にとって“学びの場”でもあると考えています。多くの人が利用する公共の空間では、「静かに入る」「譲り合う」「周囲を思いやる」といった社会性を自然に学ぶことができるのです。

また、日本では古くから温泉文化が人々の暮らしとともにありました。『日本書紀』には温泉の記述が登場し、江戸時代には藩主が湯治に訪れています。広島藩の浅野家も、現在の広島市佐伯区・湯の山温泉に湯治場を設けており、建物は今も国の重要有形民俗文化財として残っています。温泉は、何百年も前の人々と同じ体験を共有できる“生きた歴史”。親子で湯に浸かりながら、「昔の人もこの湯で癒やされたんだね」と話す時間は、何より温かい学びのひとときになるでしょう。

安全とマナーを守りながら、親子で過ごす温泉時間を心ゆくまで楽しんでください。

- 中野一行 フリーランスフォトグラファー/温泉ソムリエ

- 宮城県出身、広島市在住。札幌の写真学校で学び、東京のスタジオで修行を積んだのち、広島で経験を重ねて2001年に独立。以降、雑誌や広告、Webなど幅広い分野で撮影を手がけている。飲食店や商業施設の撮影実績は数千件を超える。日本でも数少ない「2つ星 温泉ソムリエ」の資格を持ち、温泉撮影は最も得意。湯けむりの表情や光の揺らぎまで切り取る“温泉撮影のスペシャリスト”として知られる。著書に『中国・四国かけ流し温泉ガイド』。

2025年9月11日(木)

【よくある相談シリーズ】毎日の朝ごはんに悩みます。どう乗り切れば?

小学生の子どもを持つ親にとって、朝の時間は慌ただしいものです。つい「パンだけで済ませてしまう」「時間がないからジュースだけ」となる日もあるでしょう。しかし、朝ごはんは子どもの一日の活動を支える大切なエネルギーであり、体と心を整えるために重要です。今回は朝食を無理なく取り入れる工夫を、管理栄養士の大須賀恭子先生に聞きました。

朝ごはんは“体と心のスイッチ”

一晩寝て起きた子どもの体は、前の晩からおよそ12時間、栄養を補給していません。この状態で学校に行っても、脳や体の働きは十分とは言えず、集中力ややる気が低下してしまいます。ちょっとした運動や学習にも力が入りにくく、体調を崩しやすくなることもあります。

朝ごはんは、そんな体と心のスイッチを入れるために大切です。食事をとることで血糖値が安定し、脳に必要なエネルギーが届きます。その日の活動や学習に必要な力が補われるだけでなく、体内時計もリセットされ、生活リズムが整いやすくなります。特に成長期の子どもは、体や脳の発達に必要な栄養を朝にしっかり補給することが、健やかな成長につながります。

さらに、朝ごはんをきちんととる習慣は、生活リズムや食習慣の基盤にもなります。子どもが自分で食べる意識を持つようになると、将来的に自分の体調管理や健康維持にも役立つのです。忙しい朝でも、ほんの少しの工夫で子どもがしっかり栄養をとれるようにすることが、親にとっても安心につながります。

栄養のバランスを意識しておかずのある朝食に

朝食で意識したいのは、ごはん・パンとおかずの組み合わせです。栄養素でいうなら炭水化物とたんぱく質とビタミン・ミネラル。パンなら卵やヨーグルト、ごはんなら納豆や魚、ウィンナーなどを組み合わせることで、子どもは一日を元気に過ごせます。炭水化物だけではエネルギーは足りませんし、たんぱく質があることで脳や体の活動を支える基盤がつくれます。

ビタミンやミネラルも必要です。これらもぜひ取り入れましょう。例えば豚肉や雑穀米、発酵食品などです。野菜はサラダにこだわらなくても、スープや味噌汁に入れれば十分。前日の野菜炒めや煮込み料理をそのまま出すだけでも栄養は補えます。毎日同じメニューでも構いません。2~3パターンをローテーションしながら、家庭に合った量や具材で調整すればよいのです。

味噌汁と手軽な一品で十分

味噌汁は朝におすすめの一品です。豆腐やわかめ、小松菜、じゃこなどを入れるだけで、たんぱく質やビタミン、食物繊維をまとめて摂ることができます。わざわざ鍋で作らなくても、お椀に具材と味噌を入れて熱湯を注ぐだけで十分です。具材は火の通りやすいものを選ぶか、あらかじめ野菜をレンジで加熱しておくと便利です。味噌も、粒を濾してなめらかにした濾し味噌を使えば、椀の中ですぐに溶け、手間をかけずに完成します。

「ふ」や乾燥わかめなどの具材も栄養価が高く、満足感を得やすいです。朝ごはん用に、前日の料理時間に、朝ごはん用の具材を少しだけ切っておけば手間も省けます。それらを加えるだけで、バランスの良い一杯に仕上がります。

忙しくて細々用意する時間がなければ、ごはんと味噌汁だけでも十分です。さらに加える余裕があるなら、焼き魚や卵焼き、味付けのりやふりかけを組み合わせましょう。納豆が好きな子であれば、それも立派な選択肢です。

朝ごはんは見栄えよりも栄養バランスが大切です。写真映えを意識する必要はありません。季節の果物を添えてもよいですし、前日の残り物を活用することで、準備の負担を減らすことができます。手軽で効率的な方法を知っておくと、朝食づくりのストレスも軽くなります。

肩の力を抜いて続ける朝ごはん習慣

朝ごはんは、子どもの体を動かす燃料であるだけでなく、心や学習の力を支える役割も持っています。生活習慣を育てる場でもあり、家庭で取り組むことが将来の習慣や次の世代につながります。

何度も言いますが、毎朝凝った料理を用意する必要はありません。無理なく朝食の習慣をつくることが、子どもの健やかな成長と一日の活力につながります。完璧を目指さず、無理をせず、罪悪感を持たないこと。肩の力を抜いて、朝ごはんのある生活を続けていきましょう。

- 大須賀恭子 広島国際大学 健康科学部 医療栄養学科 非常勤講師

- 広島県呉市内の小学校 7 校に41年間、栄養教諭として勤務。教育現場で子どもたちの食育と学校給食に携わる。2010年から2016年まで、広島県学校栄養士協議会会長、(公社)全国学校栄養士協議会理事を兼務。2020年より大学にて栄養教諭の養成にあたっている。

2025年8月4日(月)

【よくある相談シリーズ】被爆80年、子どもとの日常でどう平和を育めばよいですか?

毎年8月6日が近づくと、広島では平和について考える機会が増えます。戦争や原爆の悲惨さを知ることはもちろん大切ですが、それだけで平和が守れるのでしょうか。いま日本では、差別や孤立の中で苦しむ人が少なくありません。親として子どもに伝えたい平和とは何か。親が子どもとともに考えられる平和の姿を、「Social Book Cafeハチドリ舎」の安彦恵里香さんに聞きました。

平和とは「戦争がないこと」だけじゃない

平和教育というと、戦争の歴史や原爆の悲惨さを学ぶことが中心です。しかし、それだけでは何かが足りないと感じることがあります。

平和とは単に戦争がない状態ではなく、誰もが無条件に持つ人権が保たれ、その人らしく生きられる社会のことです。今の日本に目を向ければ、ヘイトスピーチや差別が蔓延し、2024年度の調査では約2万人もの人が自ら命を絶っています。とくに児童・生徒の自殺者数は過去最多の527人にのぼり、深刻な状況です。

多くの大人は「日本は平和な国だ」と言いますが、その裏で、差別や偏見、インターネット上の攻撃的な言葉、学校や家庭で居場所を失い苦しむ子どもたちがいます。戦闘こそありませんが、人権が守られない社会を平和と呼べるでしょうか。

「できるかどうか」で価値を決めない、子どもには無条件の愛を伝える

社会では、勉強や運動ができる子が褒められ、できない子は否定されがちです。しかし、子どもは何かができるかどうかに関係なく、大切な存在です。

「あなたは存在しているだけで大切だよ」。その一言が、子どもの心の平和を守る土台になります。子どもの自己肯定感は、「何があっても自分は大切にされている」という実感から育まれるものです。これがないと、失敗や挫折に直面したときに自分の存在そのものを否定してしまいかねません。

成績や能力でしか評価されなかった子どもは、人生でつまずいたとき、自分には価値がないと思い込みます。親ができる大切な役割は、「無条件の大切さ」を伝え、子どもが安心して成長できる土壌をつくることです。

子どもと一緒に考え、問い続けることの大切さ

子どもが平和について考える力を育てるために、親が「正解」を与える必要はありません。何事にも正解はありませんし、親だって答えを持っているとは限りません。

子どもに「なぜ戦争はなくならないの?」と聞かれたときは、「なぜだろうね。一緒に調べてみよう」と返してみてください。問いを持ち、歴史やさまざまな意見に触れ、自分なりの考えを育む環境をつくる。それが平和を「自分ごと」として考える力を育てます。

特に今の子どもたちは、SNSや動画アプリから大量の情報を浴びています。その中には、事実とは違う情報や、憎しみや差別を煽る言葉も多く含まれます。「インプレッションを稼ぐために嘘をつく人がいる」という現実を伝え、情報を鵜呑みにせず、「本当かな?」と立ち止まる習慣を教えましょう。

そのためにも、Google検索で信頼できるニュースサイトなどを一緒に調べるのは有効です。たとえばウクライナやパレスチナ・ガザ地区の終わりの見えない戦争について、歴史や現状を調べるだけでも学びがあります。事実を見極め、多角的に物事を考える力がつけば、差別や憎しみに巻き込まれにくくなりますし、平和を考える一歩にもなります。

身近な暮らしの中に「平和の種」をまく

平和について考えるとき、つい遠い戦争や過去の歴史ばかりに意識が向きがちです。しかし、本当に大切なのは、子どもの身近な暮らしの中に平和の「種」をまくことです。

親が完璧である必要はありません。一緒に問いを持ち、調べ、考える姿を見せるだけで、子どもは自然と自分なりの「平和」を育てていきます。

大人になった子どもたちが、誰かの権利を奪わず、自分の権利も奪われない社会をつくろうと思えるように。そのための種まきを親や周囲の人が担うことが大切です。

「どんなあなたでも、大切だよ」。この言葉を、日々の中で伝え続けながら、子どもとともに平和を考えていきましょう。

- 安彦恵里香(あびこえりか)

- 1978年茨城県生まれ、広島市在住17年。

建築不動産の仕事を経て、24歳で国際NGOピースボートが主催する船旅に参加、スタッフとなり、環境、非核化などの社会問題解決に取り組むように。2011年核兵器について考えるアートブック「NOW!」を制作・発刊。2017年7月「社会とつながること」がテーマのSocial Book Cafeハチドリ舎をオープンし、毎月約30イベントを開催。県内中学校や高校で学生向け講演も行う。

カクワカ広島発起人、投票所はあっちプロジェクト運営、ジェンダーを考えるひろしま県民有志発起人、ひろしまのシビックプライドを考える会メンバー。前NHK中国地方放送番組審議委員長。著書に『ハチドリ舎のつくりかた〜ソーシャルブックカフェのある街へ〜」