2025年11月17日(月)

【よくある相談シリーズ】朝起きられないうちの子…、もしかして起立性調節障害?

朝、なかなか起きられない。学校に行こうとしても体が動かない。「怠けているのでは」とつい思ってしまう子どもが、実は起立性調節障害かもしれません。自律神経のバランスが崩れることで起こるこの症状は、成長期の子どもに多く、親もどう支えたらいいか悩むことも少なくありません。「段原こどもクリニック」の藤井祥子院長に、症状の特徴から診断、治療、そして親の接し方までを伺いました。

「起きたいのに起きられない」には、ちゃんと理由がある

起立性調節障害は、立ち上がったときに血圧や心拍数をうまく調整できず、脳に十分な血液が届かないことが原因で起こります。そのため、朝起きたときに頭が上がらず、体がだるく、倦怠感が抜けないことがあります。眠りの深さとは関係なく、「起き上がる」という動作自体が辛い状態になります。

軽い場合は頭痛や腹痛、心拍数の上昇などの症状だけ現れることもあります。検査しても特に病気は見つからない場合があり、体の調節がうまくいっていない状態と考えられます。症状が重くなると、強い立ちくらみで倒れそうになったり、朝起きられないため結果的に昼夜が逆転してしまうこともあります。昼夜逆転はホルモンバランスをさらに乱し、体調不良を長引かせる要因になります。その結果、不登校につながるケースも少なくありません。

女の子に多いのはなぜ?成長期の体の変化が影響

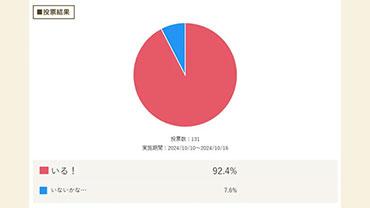

起立性調節障害は、小学校高学年から中学生の10人に1人程度に見られる症状です。特に、女の子に多く見られます。これは、女性のほうが成長期にホルモンの変化が早く起こることが関係しています。早い子では8歳くらいから女性ホルモンの分泌が始まり、10〜11歳でピークに達します。その急激な変化が、自律神経や血管の調節に影響を与えるのです。

さらに成長期は急激に背も伸び、体格も変化するため、体のバランスを整えるのが難しい時期でもあります。多くの場合、高校生くらいになって成長の速度が落ち着くと症状も自然と軽くなることが多く、成長の過程で一時的に起こる体の調節の乱れと考えられます。

回復の基本は生活リズムを整えることから

診断の際には、まず朝の体調や日中の様子を詳しく聞きます。朝起きられない、頭痛やめまいがする、乗り物酔いがひどいなどの症状が手がかりになります。さらに「起立試験」という検査で、横になった状態から立ち上がるまでの血圧や脈拍の変化を確認します。立ったときに血圧が上がらない、あるいは心拍数が急に上がるなど、特徴的な反応が見られると診断がつきます。

治療は、生活習慣の改善が基本です。夜ふかしをしないこと、朝はどんなに辛くても陽の光を浴びること。朝食は、水分と塩分をしっかり取ること。血流を安定させるために、味噌汁やおにぎりなどの塩気のある朝食がおすすめです。

そして、運動はとても大切です。ベッドで横になっている時間が長くなると筋力が落ちて、さらに血流が悪くなります。軽いストレッチや散歩からでもいいので、少しずつ体を動かすことが回復につながります。いきなり学校生活を元通りに戻そうとするのではなく、まず生活のリズムを取り戻すところから始めていきます。

薬物療法が必要になることもあります。血圧を上げる薬や、心拍数を調整する薬など、個々の症状に合わせて処方されます。生活指導と薬物治療を組み合わせることで、回復を目指します。

家でできるサポート。叱るより、褒めて安心を

起立性調節障害の子は、「起きたいのに起きられない」状態です。本人にとってもとてもつらく、自尊心が下がりやすい。だからこそ、「なんで起きられないの」「ダメじゃない」と言われると、ますます心を閉ざしてしまいます。

思春期の子どもは、大人並みの思考力を持っています。子ども扱いせず、1人の人間として、「なぜ生活習慣が大事なのか」「なぜ薬を飲むのか」を丁寧に説明してあげることが大切です。

そして家庭では、「安心できる居場所」と「役割」を与えること。寝てばかりではなく、家にいるならお手伝いをしてもらう。お風呂掃除でも洗濯でもいい。「あなたがしてくれて助かった」と褒めてあげてください。褒められることで、少しずつ自己肯定感が戻っていきます。自分の存在が家族の役に立っていると感じることが、回復の力になるのです。

親の姿勢が回復を後押し“木の上から見守る”距離感を

毎朝のやりとりに疲れてしまう親御さんも多いと思います。「ほかの子はできているのに」と比べてしまい、焦る気持ちもよく分かります。けれど、まずは「この子の体には時間が必要なのだ」と理解することから始めましょう。子どもを変えるのではなく、親の見方を変えることが第一歩です。少し離れて見守るくらいの距離感を意識してみてください。

「親」という字は“木の上に立って見る”と書きます。木の上から見守るように、見通しを持って子どもを信じる姿勢が大切です。

焦らず、比べず。見守ることも立派な支え

お子さんが小学生、中学生の場合、起立性調節障害の疑いがあるときは、まず小児科を受診してください。血圧や心拍など、循環の問題が関係しているため、中学生以上の方は循環器内科で診てもらうこともあります。大切なのは、親子が安心して相談できる先生に出会うことです。

診察に来るだけでも、子どもにとっては大きな勇気が必要です。だから私は、まず「よく来てくれましたね」と声をかけます。それだけで表情がやわらぎ、少し安心したように話してくれる子が多いです。

起立性調節障害は、適切に対応すれば改善します。時間はかかっても、焦らず、支えながら少しずつ前に進めば大丈夫。子どもの「朝がつらい」の一言に、まずは耳を傾けてあげてください。

- 段原こどもクリニック 院長 藤井祥子

- 岐阜大学医学部医学科を卒業後、大学病院や地域中核病院で小児医療に携わる。小児循環器を専門としながら、小児アレルギーや一般小児科まで幅広く診療。2024年に「段原こどもクリニック」を開院し、地域に根ざした医療を実践。「何でも相談できる小児科医」でありたいという思いを胸に、日々子どもと家族に寄り添う。