2025年8月4日(月)

【よくある相談シリーズ】被爆80年、子どもとの日常でどう平和を育めばよいですか?

毎年8月6日が近づくと、広島では平和について考える機会が増えます。戦争や原爆の悲惨さを知ることはもちろん大切ですが、それだけで平和が守れるのでしょうか。いま日本では、差別や孤立の中で苦しむ人が少なくありません。親として子どもに伝えたい平和とは何か。親が子どもとともに考えられる平和の姿を、「Social Book Cafeハチドリ舎」の安彦恵里香さんに聞きました。

平和とは「戦争がないこと」だけじゃない

平和教育というと、戦争の歴史や原爆の悲惨さを学ぶことが中心です。しかし、それだけでは何かが足りないと感じることがあります。

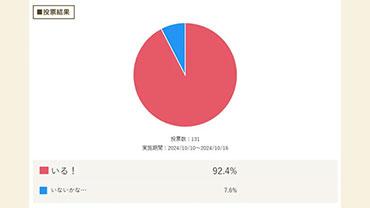

平和とは単に戦争がない状態ではなく、誰もが無条件に持つ人権が保たれ、その人らしく生きられる社会のことです。今の日本に目を向ければ、ヘイトスピーチや差別が蔓延し、2024年度の調査では約2万人もの人が自ら命を絶っています。とくに児童・生徒の自殺者数は過去最多の527人にのぼり、深刻な状況です。

多くの大人は「日本は平和な国だ」と言いますが、その裏で、差別や偏見、インターネット上の攻撃的な言葉、学校や家庭で居場所を失い苦しむ子どもたちがいます。戦闘こそありませんが、人権が守られない社会を平和と呼べるでしょうか。

「できるかどうか」で価値を決めない、子どもには無条件の愛を伝える

社会では、勉強や運動ができる子が褒められ、できない子は否定されがちです。しかし、子どもは何かができるかどうかに関係なく、大切な存在です。

「あなたは存在しているだけで大切だよ」。その一言が、子どもの心の平和を守る土台になります。子どもの自己肯定感は、「何があっても自分は大切にされている」という実感から育まれるものです。これがないと、失敗や挫折に直面したときに自分の存在そのものを否定してしまいかねません。

成績や能力でしか評価されなかった子どもは、人生でつまずいたとき、自分には価値がないと思い込みます。親ができる大切な役割は、「無条件の大切さ」を伝え、子どもが安心して成長できる土壌をつくることです。

子どもと一緒に考え、問い続けることの大切さ

子どもが平和について考える力を育てるために、親が「正解」を与える必要はありません。何事にも正解はありませんし、親だって答えを持っているとは限りません。

子どもに「なぜ戦争はなくならないの?」と聞かれたときは、「なぜだろうね。一緒に調べてみよう」と返してみてください。問いを持ち、歴史やさまざまな意見に触れ、自分なりの考えを育む環境をつくる。それが平和を「自分ごと」として考える力を育てます。

特に今の子どもたちは、SNSや動画アプリから大量の情報を浴びています。その中には、事実とは違う情報や、憎しみや差別を煽る言葉も多く含まれます。「インプレッションを稼ぐために嘘をつく人がいる」という現実を伝え、情報を鵜呑みにせず、「本当かな?」と立ち止まる習慣を教えましょう。

そのためにも、Google検索で信頼できるニュースサイトなどを一緒に調べるのは有効です。たとえばウクライナやパレスチナ・ガザ地区の終わりの見えない戦争について、歴史や現状を調べるだけでも学びがあります。事実を見極め、多角的に物事を考える力がつけば、差別や憎しみに巻き込まれにくくなりますし、平和を考える一歩にもなります。

身近な暮らしの中に「平和の種」をまく

平和について考えるとき、つい遠い戦争や過去の歴史ばかりに意識が向きがちです。しかし、本当に大切なのは、子どもの身近な暮らしの中に平和の「種」をまくことです。

親が完璧である必要はありません。一緒に問いを持ち、調べ、考える姿を見せるだけで、子どもは自然と自分なりの「平和」を育てていきます。

大人になった子どもたちが、誰かの権利を奪わず、自分の権利も奪われない社会をつくろうと思えるように。そのための種まきを親や周囲の人が担うことが大切です。

「どんなあなたでも、大切だよ」。この言葉を、日々の中で伝え続けながら、子どもとともに平和を考えていきましょう。

- 安彦恵里香(あびこえりか)

- 1978年茨城県生まれ、広島市在住17年。

建築不動産の仕事を経て、24歳で国際NGOピースボートが主催する船旅に参加、スタッフとなり、環境、非核化などの社会問題解決に取り組むように。2011年核兵器について考えるアートブック「NOW!」を制作・発刊。2017年7月「社会とつながること」がテーマのSocial Book Cafeハチドリ舎をオープンし、毎月約30イベントを開催。県内中学校や高校で学生向け講演も行う。

カクワカ広島発起人、投票所はあっちプロジェクト運営、ジェンダーを考えるひろしま県民有志発起人、ひろしまのシビックプライドを考える会メンバー。前NHK中国地方放送番組審議委員長。著書に『ハチドリ舎のつくりかた〜ソーシャルブックカフェのある街へ〜」