2025年7月4日(金)

【よくある相談シリーズ】「もしも」に備える子育て防災──子どもを守るために今日からできること

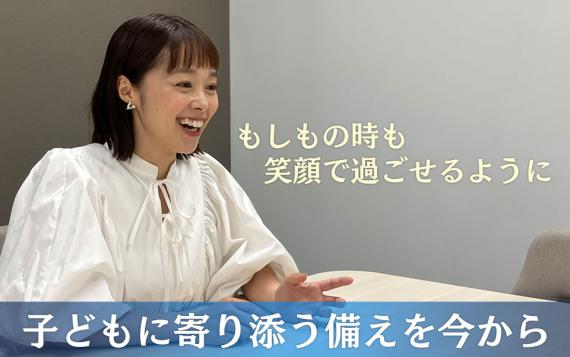

地震や豪雨、台風など、自然災害はいつどこで起きてもおかしくありません。そんな「もしも」の時、大人よりも環境変化に敏感な子どもたちをどう守るか。子ども用避難グッズや家庭での備え、防災教育について、日々子育てをする親が知っておくべきポイントを、「防災士」に加え「こども・子育て防災アドバイザー」の資格を持つテレビ新広島の河野行恵アナウンサーに聞きました。

子ども用避難グッズには不安を和らげる小さな安心を

「避難所=我慢の場」というイメージを持っている方は、今も多いかもしれません。しかし最近では、被災後のメンタルケアやプライバシー確保など、「避難所でもできるだけ快適に」という考え方が広がっています。

特に子どもは、環境の変化に大人以上に敏感です。不安を感じやすい子どもたちのためには、「心を落ち着けるグッズ」が大切。普段から親しんでいるお菓子、ゲームや本、小さなぬいぐるみなどが、安心材料になります。また、子どもにはそれぞれ特性があります。アレルギーや感覚過敏などを周囲に知らせるため、リュックなどに「卵アレルギー」などと書いた養生テープを貼っておくのもひとつの工夫。ガムテープよりもベタつかず、目立たせやすいためおすすめです。本人から言い出しにくい情報を見える化することで、避難所での配慮や支援を受けやすくなります。

また、小学生くらいなら、ある程度自分で荷物も持てます。荷物はなるべくコンパクトにすることを忘れず、親のリュックに加え子どもにもリュックを用意しましょう。軽いタオルや着替え、メンタルを支える「お気に入り」を入れてあげるとよいです。

避難時、絶対に必要なのが水と食料、そしてモバイルバッテリー。特にスマホは情報収集の命綱です。加えて、忘れてはならないのが「携帯用トイレ」。地震などの災害では下水管が損傷している可能性もあるため、避難所でも「流さないトイレ」の準備が必要になります。具体的には、携帯用トイレ・凝固剤・45リットルのゴミ袋をセットで準備しておくと安心です。便器にゴミ袋をかぶせて凝固剤を使えば、断水時でも清潔にトイレが使えます。渋滞中や屋外でも使える「車でできるトイレ」も子どもにとっては心強い備えです。トイレットペーパーも忘れずに備えましょう。さらに、小学校高学年の女子には生理用品の備えや、着替えの際に使える目隠しアイテム(かぶるタイプのポンチョなど)もあると安心です。

「自宅=安全」とは限らない?!家庭で今すぐできる備えとは

災害時に家にいることが前提とは限りませんが、「在宅避難できるかどうか」の判断基準として、まず確認すべきは「自宅の立地と災害リスク」。ハザードマップを活用すれば、浸水の深さや河川の決壊リスク、土砂災害エリアかどうかも一目瞭然です。

特に注意したいのが「水の力」。水は“深さ”はもとより“強さ”が危険で、流れが強ければ家屋が倒壊する恐れも。木造住宅だけでなく、マンションでも地盤が弱い場所なら被害が出ることもあります。そこでおすすめなのが「重ねるハザードマップ」というオンラインツールです。水害・地震・土砂災害のリスクをまとめて確認できます。職場や学校、自宅周辺のリスクを一度チェックしておくとよいでしょう。

親子で楽しむ、防災への備えのすすめ

防災意識を子どもに持たせるのはなかなか難しいものです。しかし、楽しみながら自然に備えることなら、できるはず。例えば、「非常食の試食会」をしてみるのもひとつの方法です。パックご飯やレトルト食品を「防災デー」として食卓に並べてみるのもいいでしょう。

また、防災意識を育む一冊としておすすめなのが、取材漫画家の井上きみどりさんによる『あの時子どもだった私たちから伝えたいこと』(1~3巻)という書籍。漫画になっているので、とても読みやすいのが魅力です。東日本大震災で被災した子どもたちの実体験をもとに描かれており、同世代の目線から語られるからこそ、子ども自身も「自分のこと」として捉えやすくなります。この本が家にあるだけでも防災への意識づけになり、親子で読むことで、自然と話題にもしやすくなります。

今日とこれからを守る家族で始めたい防災習慣

防災は特別なことではありません。「いつもの生活に少し足す」ことから始めるのが、無理なく続けるコツです。たとえば、食品や日用品を少し多めに買う。非常食を時々食卓に並べてみる。お気に入りのお菓子を非常用バッグに入れておく。それだけでも、十分立派な備えです。

そして、「大切な家族を守るために何ができるか」という視点を忘れずに。自分が元気でいることが、子どもを守る第一歩です。また、学校と連携して、災害時の行動方針を確認したり、家族で避難場所や連絡方法を共有しておくことも覚えておきましょう。

あわせて意識したいのが、地域住民とのコミュニケーションです。日ごろから挨拶や立ち話を重ね、地域全体で助け合う仕組みを構築しておくこと。いざという時、顔の見える関係性が大きな助けになります。

防災は、がんじがらめになるものじゃなくて、家族を守るための習慣です。だからこそ、難しく考えず、日常の中に少しずつ取り入れていってほしいと思います。備えは「恐れること」ではなく、「安心して生きるため」の第一歩。あなたと、あなたの子どもの未来を守るために、今日からできることを始めてみませんか。

- 河野行恵

- 大分県出身。大学卒業後、山形テレビを経て2017年にテレビ新広島に入社。情報番組を中心に、ニュースや中継リポートなど幅広い分野を担当する。防災士、こども・子育て防災アドバイザーの資格を有し、平時からの備えや防災意識の啓発にも注力。3歳の子どもを育てる母としての視点を生かし、生活者に寄り添った発信を心がける。