全線開業90年“呉線”の魅力 海軍と深いつながり『呉駅』&広島-東京を結ぶ『急行 安芸』の歴史を探る

11/6(木) 10:50

鉄道の魅力を熱くお伝えする野川キャスターの「てつたま」です。

【野川キャスター】

今週も、まもなく全線開業90周年を迎える呉線を取材しています。

きょうは沿線の中核となる街、呉でその歴史を感じてきました。

それでは…

【野川キャスター】<前回放送>

「あっ!あれじゃないですか?見えますね。日本のJRで一番短いトンネルでございます」

前回は呉線に存在する日本一短いトンネル、川尻トンネルを取材しました。

全長わずか8.7m、列車が一瞬で通過するともて短いトンネルでした。

【野川キャスター】

今週も、まもなく全線開業90周年を迎える呉線を取材しています。

きょうは沿線の中核となる街、呉でその歴史を感じてきました。

それでは…

【野川キャスター】<前回放送>

「あっ!あれじゃないですか?見えますね。日本のJRで一番短いトンネルでございます」

前回は呉線に存在する日本一短いトンネル、川尻トンネルを取材しました。

全長わずか8.7m、列車が一瞬で通過するともて短いトンネルでした。

次は三原駅から数えて67キロ地点。

そこは…

【野川キャスター】

「さあ、もう言わずと知れた呉線の名前を冠している沿線一番の拠点駅。

ご存知、呉駅でございますけれども。やっぱり立派な駅ビルですよね。

堂々と呉市の玄関口という風格を備えた駅舎になっていますが、あちらに目を移していただきますと、今、絶賛リニューアル工事中ですね」

現在の駅舎が完成したのは1981年。

呉線が開業して4代目の駅舎でした。

そこは…

【野川キャスター】

「さあ、もう言わずと知れた呉線の名前を冠している沿線一番の拠点駅。

ご存知、呉駅でございますけれども。やっぱり立派な駅ビルですよね。

堂々と呉市の玄関口という風格を備えた駅舎になっていますが、あちらに目を移していただきますと、今、絶賛リニューアル工事中ですね」

現在の駅舎が完成したのは1981年。

呉線が開業して4代目の駅舎でした。

そこからはや44年…現在、駅周辺では、複合ビルや交通ターミナルなど再開発工事が進められています。

駅周辺が大きく変わろうとしている今、改めて歴代の駅舎を振り返ります。

【野川キャスター】

「こちらが初代の呉駅ですね、なんか日本家屋って感じですね。

一番下に文字があるんですけど、英文はKURE STATIONなんですが、これ右から読むと、呉停車場と書いてあります。

当たり前っていえば当たり前ですけど、当時はこの駅舎の高さを超える建物はなかったというのが、この絵葉書からわかりますね。

駅周辺が大きく変わろうとしている今、改めて歴代の駅舎を振り返ります。

【野川キャスター】

「こちらが初代の呉駅ですね、なんか日本家屋って感じですね。

一番下に文字があるんですけど、英文はKURE STATIONなんですが、これ右から読むと、呉停車場と書いてあります。

当たり前っていえば当たり前ですけど、当時はこの駅舎の高さを超える建物はなかったというのが、この絵葉書からわかりますね。

そしてこちらがですね、2代目の呉駅ということなんですが、私、ちょっとこれ見て、『おー』と思わず声を上げてしまいましたね。

なんか…ちょっとヨーロッパの駅みたいな風格がありませんか?『これが呉駅だよ』って言われても、にわかには信じられないような。ここにいるご夫婦が和服ですから。

『そうか。これは日本の駅で呉駅なんだな』ということが分かりますけど、言われなければ、『ヨーロッパの大きな鉄道駅だよ』って言われても、違和感があんまりないような。こんな駅舎がここにたってたんですね」

なんか…ちょっとヨーロッパの駅みたいな風格がありませんか?『これが呉駅だよ』って言われても、にわかには信じられないような。ここにいるご夫婦が和服ですから。

『そうか。これは日本の駅で呉駅なんだな』ということが分かりますけど、言われなければ、『ヨーロッパの大きな鉄道駅だよ』って言われても、違和感があんまりないような。こんな駅舎がここにたってたんですね」

この次の3代目の駅舎は、呉空襲で2代目が全焼したため、終戦後の1946年に建設されました。

戦後の混乱期に建てられたので、どことなく造りも質素に感じますね。

戦後の混乱期に建てられたので、どことなく造りも質素に感じますね。

【野川キャスター】

「初代、2代目、3代目の移り変わりがなかなか興味深いですね。

私、個人的には、この2代目の駅舎、とても好きですね。自分の最寄り駅だったら、ちょっと自慢したいぐらいの美しい駅だと思います」

さらに今となっては、貴重な資料も用意されていました。

【野川キャスター】

「お!これがですから、この4代目の駅舎を作るときの完成予想図。

はー、なかなかこの字体、呉駅本屋完成予想図から時代を感じますけど。

今、我々ね、この呉駅っていう看板のちょうど下にいるわけですけど、本当にイメージ図の通りになったんだなという感じがします。こういうものが残っていると、実際こうなったんだなというところが見られるから。なかなかこれは興味深いですね」

「初代、2代目、3代目の移り変わりがなかなか興味深いですね。

私、個人的には、この2代目の駅舎、とても好きですね。自分の最寄り駅だったら、ちょっと自慢したいぐらいの美しい駅だと思います」

さらに今となっては、貴重な資料も用意されていました。

【野川キャスター】

「お!これがですから、この4代目の駅舎を作るときの完成予想図。

はー、なかなかこの字体、呉駅本屋完成予想図から時代を感じますけど。

今、我々ね、この呉駅っていう看板のちょうど下にいるわけですけど、本当にイメージ図の通りになったんだなという感じがします。こういうものが残っていると、実際こうなったんだなというところが見られるから。なかなかこれは興味深いですね」

その呉駅から三原方面へおよそ600m

呉線は本通りのめがね橋交差点付近で当時としては珍しく、なぜか線路が高架になっている場所があります。

【野川キャスター】

「この区間だけね、ここ高架で作られてるんですよね。

どういった経緯があったのかというところも、呉線の歴史に大いに関係してくる部分なんですね。

呉線は本通りのめがね橋交差点付近で当時としては珍しく、なぜか線路が高架になっている場所があります。

【野川キャスター】

「この区間だけね、ここ高架で作られてるんですよね。

どういった経緯があったのかというところも、呉線の歴史に大いに関係してくる部分なんですね。

例によってこのガイドブックなんですけども、真ん中の写真、どういった理由かと言いますと、『乗艦または軍需品輸送等にあたって、重要な道路に鉄道踏切のあるのはなんとしても不都合』という海軍省の主張により、呉市街地では当時としては珍しい高架で建設されたと。

今、車だったり、バイクが行きかっていますけれど、呉市の本通り。ここが船に乗るのにあたって、あるいは軍関係の物資を輸送するにあたって、とても大事な道路なので、ここに踏切があるのはもう何としても不都合だと。

絶対にこれはここを踏切作ってくれるなよと海軍省のお達しがあったが故に、ここは高架で建設されたと言うことなんですね」

今、車だったり、バイクが行きかっていますけれど、呉市の本通り。ここが船に乗るのにあたって、あるいは軍関係の物資を輸送するにあたって、とても大事な道路なので、ここに踏切があるのはもう何としても不都合だと。

絶対にこれはここを踏切作ってくれるなよと海軍省のお達しがあったが故に、ここは高架で建設されたと言うことなんですね」

当時の地図を見ると、呉駅の南側はほぼ海軍の用地でした。

呉線が高架になっているこの場所は当時、呉の街と海軍の用地を結ぶ橋があったそうです。

【野川キャスター】

「呉線ができる経緯としては、やはり海軍との関係というのは切っても切れなかったというのが、このエピソードからも伺えると思います」

東洋一の軍港ともうたわれ、海軍とともに栄えた呉…呉線にも戦前の遺構が残る場所があります。

呉海軍工廠へ資材を運んでいた引き込み線もその一つです。

呉線が高架になっているこの場所は当時、呉の街と海軍の用地を結ぶ橋があったそうです。

【野川キャスター】

「呉線ができる経緯としては、やはり海軍との関係というのは切っても切れなかったというのが、このエピソードからも伺えると思います」

東洋一の軍港ともうたわれ、海軍とともに栄えた呉…呉線にも戦前の遺構が残る場所があります。

呉海軍工廠へ資材を運んでいた引き込み線もその一つです。

さらに、かつての呉鎮守府司令長官の官舎を保存、公開する入船山記念館には、呉線にかかわる貴重なお宝が眠っているそうなんです。

【呉市産業部海事歴史科学館 学芸課 藤坂彰子 主査・野川キャスター】

「失礼します。おっ!」

「こちらが急行安芸のヘッドマークでございます」

「ありがとうございます。すごいですね、これ。実物ですよね?」

「そうです」

「わー、すごい。急行『安芸』号のヘッドマークでございますね」

「失礼します。おっ!」

「こちらが急行安芸のヘッドマークでございます」

「ありがとうございます。すごいですね、これ。実物ですよね?」

「そうです」

「わー、すごい。急行『安芸』号のヘッドマークでございますね」

急行『安芸』は呉線経由で広島と東京を結んだ急行列車で、1970年に呉線が電化されるまではヘッドマークをつけた蒸気機関車が客車をけん引して走っていました。

寄贈されたのは、もう55年も前なんですが…

【呉市産業部海事歴史科学館 学芸課 藤坂彰子 主査・野川キャスター】

「すごいですね、輝きが褪せていないといいますかね。未だにパーンと強烈な光を放っているような、そんなヘッドマークですが…デザインですよね。広島の人であれば一目見て、これは『あ!広島に行く列車なんだな』というのがわかるデザインになっております。

厳島神社の大鳥居もそうですし、恐らくこの後ろの山のデザインというのは、宮島の弥山なのかなと思いますけども。もう広島が詰まっていると言っても過言ではないヘッドマークになっております。当時はですから、列車の前に沿線の風景だったり、名産品を象ったヘッドマークがつけられていたわけですけども。これも実際に機関車の前面に取り付けられて、東京駅にもこれをつけて入ったわけですし、呉駅を通る時も、そして広島駅に着く時も、誇らしく、こちらを掲げていたということで、これは呉線を語る上でまさに欠かせない一品ですね」

寄贈されたのは、もう55年も前なんですが…

【呉市産業部海事歴史科学館 学芸課 藤坂彰子 主査・野川キャスター】

「すごいですね、輝きが褪せていないといいますかね。未だにパーンと強烈な光を放っているような、そんなヘッドマークですが…デザインですよね。広島の人であれば一目見て、これは『あ!広島に行く列車なんだな』というのがわかるデザインになっております。

厳島神社の大鳥居もそうですし、恐らくこの後ろの山のデザインというのは、宮島の弥山なのかなと思いますけども。もう広島が詰まっていると言っても過言ではないヘッドマークになっております。当時はですから、列車の前に沿線の風景だったり、名産品を象ったヘッドマークがつけられていたわけですけども。これも実際に機関車の前面に取り付けられて、東京駅にもこれをつけて入ったわけですし、呉駅を通る時も、そして広島駅に着く時も、誇らしく、こちらを掲げていたということで、これは呉線を語る上でまさに欠かせない一品ですね」

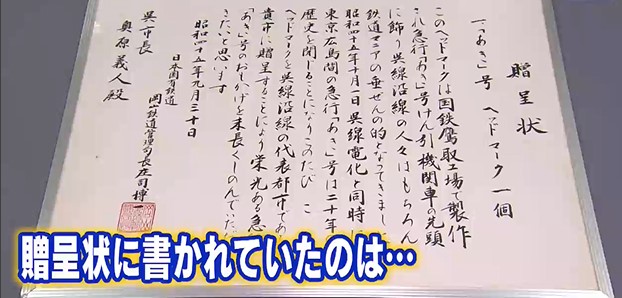

ヘッドマークと合わせて、当時の経緯が分かる贈呈状も保管されていました。

これを読むと当時から鉄ちゃんはすごかったんだなあ…と改めて認識できます。

【呉市産業部海事歴史科学館 学芸課 藤坂彰子 主査・野川キャスター】

「国鉄の方の岡山の管理局の方から、これを代表市である呉市の方へ寄贈しますという内容が書いております」

「この安芸号が走っていた経路の中で代表的な街というのはどこだと国鉄が当時考えたら、それは呉市であったということですね」

「はい」

「急行安芸号を牽引の機関車の先頭に飾り、呉線沿線の人々は勿論、鉄道マニアの…すごい!垂涎の的となってきました。すごい表現を使っていますけどね」

「大変ありがたいことに当館に寄贈していただいたので、末永く色んな所から問い合わせもあるので、うちの代表的な資料の一つとして保管しています。普段は収蔵庫の方に保存していまして、企画展の折に出すというような形ですね」

「まさにこう眠っているという表現がふさわしいような。そんなヘッドマークですが。

これ、本物を間近で見られるとちょっと感動です」

てつたま的呉線全線開業90周年お祝い企画も、次週でついに最終回。

呉線の終着駅・海田市駅を目指す道中も見どころ満載でした。

これを読むと当時から鉄ちゃんはすごかったんだなあ…と改めて認識できます。

【呉市産業部海事歴史科学館 学芸課 藤坂彰子 主査・野川キャスター】

「国鉄の方の岡山の管理局の方から、これを代表市である呉市の方へ寄贈しますという内容が書いております」

「この安芸号が走っていた経路の中で代表的な街というのはどこだと国鉄が当時考えたら、それは呉市であったということですね」

「はい」

「急行安芸号を牽引の機関車の先頭に飾り、呉線沿線の人々は勿論、鉄道マニアの…すごい!垂涎の的となってきました。すごい表現を使っていますけどね」

「大変ありがたいことに当館に寄贈していただいたので、末永く色んな所から問い合わせもあるので、うちの代表的な資料の一つとして保管しています。普段は収蔵庫の方に保存していまして、企画展の折に出すというような形ですね」

「まさにこう眠っているという表現がふさわしいような。そんなヘッドマークですが。

これ、本物を間近で見られるとちょっと感動です」

てつたま的呉線全線開業90周年お祝い企画も、次週でついに最終回。

呉線の終着駅・海田市駅を目指す道中も見どころ満載でした。