2026年1月26日(月)

【素朴な疑問シリーズ】冬こそ気をつけたい “かくれ脱水”

夏は汗をかくから水分補給に気をつけよう。そんなイメージが強い脱水ですが、実は冬にも気づかないうちに起こりやすい「かくれ脱水」という状態があります。寒さで喉が渇きにくいことや、乾燥した空気の影響で体から水分が失われていくことが背景です。冬の体調不良や集中力低下の原因としても見落とせない「かくれ脱水」の仕組みと、家庭でできる予防法を紹介します。

「かくれ脱水」って何? 冬に起きやすい理由

「脱水」と聞くと夏の暑さを思い浮かべがちですが、冬にも脱水は起こります。冬は外気と室内の温度差や乾燥した空気が原因で、皮膚や呼吸から水分が目に見えないうちに失われることが多くなります。実際、冬でも日常の生活で失われる水分は夏と同じようにあり、体が感じにくい形で水分が減っていくことがあるのです。さらに、寒さによって喉の渇きを感じにくくなるため、意識的な水分補給が必要になります。

冬の水分不足が体に与える影響

水分が不足すると、体はさまざまな形でSOSを出します。軽度であれば、頭がぼんやりする、集中力が続かない、便秘になりやすいといった不調につながることがあります。さらに放置すると、血液が濃くなり血流が悪くなることで、体に大きな負担がかかる場合もあります。特に子どもは、大人よりたくさん水分を必要としながら、自分で意識して飲む習慣が身についていないこともあるため、冬でもこまめな水分補給が大切です。

喉が渇く前に飲む習慣をつけよう

冬場は、汗をかきにくいため、気づかないうちに水分不足になりがちです。だからこそ「喉が渇いたら飲む」ではなく、 タイミングを決めて飲む習慣づくりが効果的です。

例えば「朝起きたとき」「食事の前後」「休み時間や勉強の合間」「入浴前後」など、定期的に一口でも飲む習慣をつけましょう。また、水やお茶のような糖分の少ない飲み物を選ぶのがおすすめです。スポーツドリンクや経口補水液は、本格的な脱水状態や医師の指示がある場合を除き、日常の水分補給としては基本的に不要だと言われています。

家族でできる簡単対策とチェック

家庭でできる水分補給の工夫は、ちょっとした習慣づくりから始められます。

・休み時間ごとに一口ルールを決める

・水筒やコップを目につく場所に置く

・味噌汁やスープなど汁物で水分を補う

・室内の湿度を適度に保つ(加湿器や濡れタオルなど)

また、手軽なセルフチェックとしては、尿の色が濃い(黄色が濃く見える)場合や、皮膚を軽くつまんだ後の戻りが遅いといった症状を見逃さず。そういった場合には、水分不足の可能性があります。気になる症状があれば、日々の水分摂取を見直すきっかけに、寒い季節だからこそ、家族みんなで楽しく健康を守る工夫をしていきましょう。

2025年12月17日(水)

【素朴な疑問シリーズ】暖房の季節、喉不調から子どもを守る。今日からできる加湿と水分補給とは?

暖房が欠かせない12月。外気は冷たくても、室内は暖かさと同時に“乾燥”が進みやすくなります。気づかぬうちに喉や鼻の粘膜が乾き、冬ならではの不調につながることも。今回は冬の室内環境をもとに、家庭でできる簡単な加湿と水分補給の工夫をご紹介します。

喉の不調は“湿度40〜60%”で予防できる? 冬の乾燥メカニズム

冬に喉の不調が起きやすい最大の理由は、「気温が下がると空気中の水分量が減る」ため。さらに暖房をつけると、室内の空気はより乾き、湿度が一気に30%台まで下がることもあります。湿度が40%を下回ると、気道の粘膜が乾きやすくなり、刺激を受けると咳が出たり、声が枯れたりしやすくなります。

逆に、推奨される冬場の室内環境の目安は、「湿度40〜60%程度」。この範囲は、喉や鼻の粘膜が潤いを保ちやすく、空気中のウイルスが増えにくいとも言われています。

まずは家庭のリビングや子ども部屋の湿度をチェックするところから始めましょう。最近は1,000円前後の湿度計でも十分に精度があり、コンパクトで置き場所を選びません。湿度計が「今日は乾燥注意報だよ」と知らせてくれる“見える化”は、子ども自身が環境に気づき、自ら調整できる第一歩にもなります。

加湿器だけじゃない。今日からできる手軽な湿度アップ術

加湿器はもちろん便利ですが、毎日の水替えやフィルター掃除が負担という家庭も多いはず。忙しい12月こそ、加湿器なしでもできる湿度アップの工夫を知っておくと安心です。

① 洗濯物を室内に干す

湿度を上げる最も簡単な方法。暖房の効いた室内で干すと乾きも早く、効率よく加湿できます。夜寝る前に洗った靴下やタオルを1〜2点干すだけでも効果が出ます。

② ぬれタオル・水を張った容器を置く

容器に入れた水や濡れたタオルは蒸発する際に湿度を上げます。特に子ども部屋では、机の近くに置くだけでのどの乾燥が軽減されます。倒れにくい広口容器を選ぶと安全です。

③ 部屋の換気も実は加湿

外気が乾燥しているのに換気が加湿になるの?と疑問に思うかもしれませんが、暖房で極端に乾いた室内空気を入れ替えることで湿度が改善するケースがあります。1〜2時間に1回、数分の換気で十分です。

④ 部屋の過保護な暖房を見直す

部屋を暖めすぎると湿度は下がります。冬の室温として「18〜20℃程度」が適切な目安。暖房を1℃下げるだけでも乾燥の進行は変わり、結果的に体調管理にも繋がります。

子どもが“水を飲まない”問題を解決! 自然に飲める3つの仕組み

乾燥対策の基本は、室内の湿度だけでなく体内の水分補給にもあります。ところが子どもは、「喉乾いてない」「めんどうだからあとで」など、あまり自分から水を飲まない子も。

そんなときは、“飲ませる”のではなく“飲みたくなる環境”をつくるのがコツです。

① 子ども専用のマイボトルを置き場所固定で

「リビングのこの位置に置く」「勉強机の右上に置く」など、行動導線に水筒があるかどうかは大きな差になります。ボトルのデザインを子どもに選ばせると、自分の道具として使いやすくなります。

② 1日で飲む量を“見える化”

透明ボトルにテープでラインを引き、「朝」「夕方」「寝る前」と目安を書いておくと、ゲームのように達成感が生まれます。自分で管理したい気持ちを満たす、相性が良い方法です。

③ 温かい飲みものを1杯用意

水が苦手な子には、常温〜少し温かい麦茶や白湯も選択肢に。冬は体が冷えて水分が入りづらいため、温度の調整が飲みやすさに直結します。冷たい水を一気に飲むのがしんどいと感じる子は意外と多いものです。

冬の乾燥は、子どもの体調にじわじわと影響しますが、対策の多くは家庭でできる小さな工夫ばかりです。12月の忙しさの中でも、親子で無理なく続けられる範囲から、少しずつ取り入れてみてください。

2025年11月25日(火)

【素朴な疑問シリーズ】成長期に歪み?高学年から始める姿勢づくり

勉強や習いごとが増える高学年。気づけば机に向かう時間やスマホ・タブレットを使う時間も長くなっていませんか?座る姿勢、立つ姿勢、歩く姿勢。実はそのひとつひとつが、成長期の体づくりに深く関わっています。「姿勢が悪い」と言われると、つい“見た目”の問題と思いがちですが、実は呼吸・集中力・疲れやすさなど、心身の働きにも影響します。

寒くなるこの季節、体を丸めるような動きが増える前に、いま一度“体の軸”を見直してみませんか?

成長期に体がゆがみやすい理由

子どもの骨や筋肉は、成長に合わせて急速に変化しています。特に高学年になると、背が伸びるスピードに筋力が追いつかず、一時的に体のバランスが崩れやすくなる時期です。

そこに、長時間の前かがみ姿勢やゲーム、スマホ操作が加わると、背中が丸まり、肩や腰への負担が増します。

姿勢の乱れは体力・集中力・自尊感情の低下につながるとの指摘もされています。

つまり、姿勢を整えることは“体を整える”だけでなく、“心の土台を整える”ことにもつながるのです。

猫背を防ぐ3つの習慣!すぐできる姿勢リセット

「姿勢を良くしなさい」と言われても、どうすれば?と悩む家庭も多いもの。実は、日常の中でできる小さな習慣がいくつもあります。

① 背もたれに頼らず座る時間をつくる

宿題や食事のとき、背もたれから少し離れて座ってみましょう。背筋を軽く伸ばし、足の裏を床にぴったりつけるだけで、体幹が自然に働きます。

② 1時間ごとに伸びをする

長く座っていると、背中や首の筋肉が固まりがち。タイマーをかけて「1時間に1回、のびをする」と決めておくだけで、血流がよくなり、集中力も回復します。

③ 立つ・歩くときは、まっすぐ前を見る

スマホやタブレットを見下ろす姿勢は、首や肩に大きな負担。外を歩くときは「10メートル先を見る」「手を振って歩く」など、目線を上げるだけで印象も変わります。

家の中でもできる“姿勢チェック”と“体幹トレーニング”

姿勢のゆがみは、毎日の生活の中でも簡単に確認できます。

例えば、「壁に背中をつけて立ったとき、頭・背中・かかとが一直線になっているか」「座ったとき、片方の肩が下がっていないか」「リュックの重さが左右どちらかに偏っていないか」。

こうしたサインを見つけたら、家でも簡単な体幹トレーニングを取り入れてみましょう。

片足立ち、腕立ての姿勢でキープ、寝転んで両足を上げて10秒。ゲーム感覚でできる運動を親子で取り入れるのがおすすめです。

また、高さが合っていない机やイスも、姿勢の崩れにつながります。足がぶらぶらするようなら、足台を使って床につく感覚を補うなど、環境の見直しも効果的です。

「姿勢がいいね」は、自己肯定感を育てる言葉でもある

姿勢が整うと、呼吸が深くなり、声がよく出て、表情も明るくなります。それは“体が整う”だけでなく、“自分を大切にする感覚”が育つということです。背筋が伸びると、気持ちも前を向くのは、親自身も経験済みではないでしょうか。親が「姿勢いいね」「立ち姿がきれいだね」と声をかけるだけで、子どもは無意識に“自分の体を意識するスイッチ”を入れることができます。

寒さでつい背を丸めがちなこの季節。少し肩を引いて、深呼吸をひとつ。その小さな動きが、成長期の体をまっすぐ支え、未来の自信を育てていくはずです。

2025年10月15日(水)

【素朴な疑問シリーズ】親子で始める朝の体温チェック習慣

朝、子どもを起こすときに「なんだか元気がない?」と感じたことはありませんか。そんな日は、体温を測ってみると平熱より低めだったり高めだったりすることがあります。朝の体温には体のリズムや健康状態が表れるため、毎日のチェックが小さなサインを見つける手がかりになります。特に季節の変わり目は体調を崩しやすい時期。親子で楽しく体温チェックを習慣化し、日々の健康を維持しましょう。

朝の体温は健康の目安

体温は一日の中で変化し、朝は最も低く、日中に上がり夜に向けて少し下がります。このリズムは体内時計に従っており、規則正しい生活を送ることで安定します。朝の体温が平熱より低い日が続く場合は、軽い風邪や疲れのサインかもしれません。逆に高めの日が続く場合も、体のバランスが崩れている可能性があります。親が毎朝体温をチェックすることで、子どもの小さな体調の変化に気づきやすくなります。

睡眠と自律神経を意識する

体温の上がり方には、睡眠の質や自律神経の働きが関係します。就寝中に体温は下がり、起床に向かってゆっくり上昇します。このリズムが整っていると、朝の目覚めがすっきりし、学習や活動にも良い影響が出ます。逆に寝不足や夜更かしが続くと朝の体温が上がりにくく、だるさや集中力の低下の原因となります。これを解消するには、朝日を浴びたり軽く体を動かすことが効果的。体内時計がリセットされ、体温が上がりやすくなります。

朝の体温チェックを楽しむ工夫

体温チェックはとても簡単。起床直後、布団の中で体温計を使い、記録するだけです。スマートフォンのアプリを使えば、少し手間も省けるでしょう。記録をつけることで体温の傾向がわかり、体調の変化を見逃さずにすみます。例えば、体温が平熱より低い日が続いたら、朝食を温かいものにしたり、服装を工夫したりすることで、体を目覚めさせることができます。体温が1度下がると、免疫力が約30%低下するといわれているので、注意して観察しましょう。

記録を親子で楽しむ方法として、グラフを作るのがおすすめです。体温を線グラフにして、日々の変化を「見える化」することで、子どもも自分の体調の変化に関心を持ちやすくなります。体温の数値だけでなく、体の調子や気分も一緒に書き込むと、生活習慣を振り返るきっかけになります。

親子で習慣化するポイント

朝の体温チェックを習慣にするには、毎日同じタイミングで行うことが大切です。布団の中で測る、起きてすぐに測るなど、時間を決めることで習慣化しやすくなります。測った後は、子どもと一緒に「今日は元気かな?」と話す時間にするのも良いでしょう。体温の変化を観察しながら、親子で小さな健康ルールを作ることで、体調管理が楽しく続けられます。

また、朝の体温チェックは、学習や学校生活の集中力にも関係します。体温が安定すると、自律神経も整いやすく、日中の活動や勉強に向かいやすくなるからです。小学生の高学年になると、自分でも体温を測って記録する習慣をつけることができますよね。親子で取り組み、体の声を聞く力や自己管理力を育んでいきませんか?

出展

・厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針2023」

・厚生労働省「健康づくりのための身体活動基準2013」

2025年9月17日(水)

【素朴な疑問シリーズ】子どもの友達関係とストレスケア

夏休みが終わり、新学期が始まりました。高学年になると、友達関係で悩むことも増えてきます。小さないざこざから、場合によっては深刻ないじめまで、子どもが抱える問題はさまざまです。親としてできることは何か、どんなサポートが安心につながるのか、一緒に考えてみましょう。

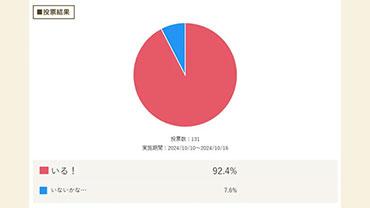

高学年のいじめや友達関係の実情

文部科学省の調査によると、2023年度のいじめ認知件数は732,568件で、前年より7.4%増えています。特に高学年になると、複雑な友達関係やSNSでのやり取りが原因でトラブルが深刻化しやすくなります。

高学年では、友達との距離感やグループ内での立ち位置など、微妙な人間関係で悩むことが多くなります。表面的には落ち着いて見えても、水面下では小さな傷つきが積み重なっている場合もあります。親が「このくらい大丈夫だろう」と決めつけず、子どもの様子を丁寧に見守ることが大切です。家庭でのちょっとした会話や、今日の出来事を聞く時間が、子どもに安心感を与えるきっかけになります。

気づきのサインを見逃さない

子どもは悩みをすぐに言葉にできるわけではありません。顔色が暗い、口数が減る、急に学校へ行きたがらない…。そんな変化は心のSOSかもしれません。

例えば「なんとなくお腹が痛い」と訴えるときも、身体の不調ではなく心理的なストレスが背景にあることがあります。厚生労働省も、子どものこころの健康に関して「気持ちの変化は体の症状に表れることがある」と注意を呼びかけています。

こうしたサインに気づいたとき、親ができるのは「すぐに解決しよう」とするのではなく、「話してくれてありがとう」と受け止めること。子どもに安心感を与えることで、少しずつ本音を話せる土台ができていきます。

親ができるサポートのコツ

親ができることは、まず子どもの話をしっかり聞くことです。学校での出来事や友達関係の変化を、否定せず受け止めるだけでも子どもの安心につながります。学校との連携も重要です。学校はいじめや重大事態への対応方針を整えており、担任やスクールカウンセラーと相談することで、家庭と学校で情報を共有できます。家庭だけで抱え込まず、学校と協力して対応する姿勢を見せることが、子どもにとって大きな支えになります。

さらに、公的な相談窓口も活用できます。例えば、厚生労働省の「こころの相談統一ダイヤル」や、子どもが直接相談できる「チャイルドライン」「24時間子どもSOSダイヤル」などがあります。必要に応じて専門家に頼ることもしっかり心に留めておきましょう。

子どもの気持ちに寄り添いながら支援につなぐ

家庭では、子どもと過ごす日常の中で少し意識して関わってみましょう。登校前や帰宅後、寝る前に学校での出来事や友達関係の話を聞く時間を作ることで、子どもは安心して気持ちを話せます。困ったことがあった場合には、共感しながら受け止め、無理に解決策を提示する必要はありません。親がじっくり聞くことで、子どもは自分の気持ちを整理しやすくなります。

例えば、子どもが友達関係で悩んでいる場合には、「それは大変だったね」「そう感じるのも当然だよ」と気持ちを受け止め、学校や相談窓口を利用する方法を一緒に考えることもできます。また、親自身も「自分がしっかりしなければ」と抱え込みすぎないようにしましょう。子どもの気持ちに寄り添うことは大切ですが、親の心がすり減ってしまっては本末転倒です。「不安なときは誰かに相談していい」と子どもに伝えることは、同時に親にとっても必要な姿勢です。家庭だけで完結させるのではなく、周囲とつながることが、子どもと親の安心につながっていきます。

出展

・文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等 生徒指導上の諸課題に関する調査」

・文部科学省「令和7年3月6日新年度における法等に基づくいじめに対する平時からの備えについて」

・厚生労働省「こころもメンテしよう」

・厚生労働省「困ったときの連絡先」