『かき殻』で瀬戸内海を守る 「キレイ」だけでなく多くの魚たちが暮らす「豊かな海」に環境改善

5/12(月) 18:26

「ツイセキ」です。

広島が誇る日本一の「食」が「海を守る」救世主に!食べるだけではない!?意外な活用策「ツイセキ」します。

広島が誇る日本一の「食」が「海を守る」救世主に!食べるだけではない!?意外な活用策「ツイセキ」します。

【五十川記者】

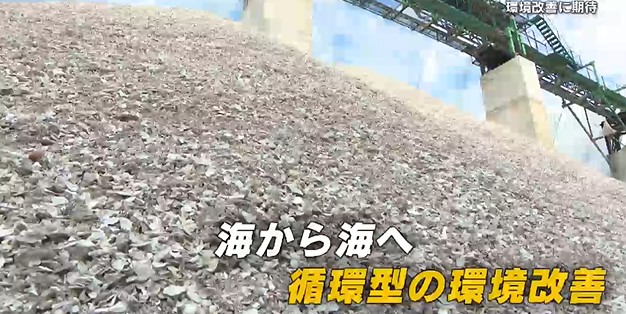

「干潟にとても大きなクレーン車がとまっていまして、大規模な工事が行われています。

まかれているのはこの白い砂のようなものなんですけれども、実は砂ではありません。

カキを食べるときに出る殻、かき殻なんです」

「干潟にとても大きなクレーン車がとまっていまして、大規模な工事が行われています。

まかれているのはこの白い砂のようなものなんですけれども、実は砂ではありません。

カキを食べるときに出る殻、かき殻なんです」

1センチ以下に細かく砕かれた「かき殻」

泥の状態を改善する「救世主」として、先週から廿日市市地御前の干潟で新たに5500トンをまくプロジェクトが始まりました。

泥の状態を改善する「救世主」として、先週から廿日市市地御前の干潟で新たに5500トンをまくプロジェクトが始まりました。

【流域圏環境再生センター・山本民次 所長】

「白い砂浜です」

【五十川記者】

「何も言われないと海の砂浜のようなしっかりしていますね」

【流域圏環境再生センター・山本民次 所長】

「土になじみますね。比重的にもそんなに変わらないので」

【五十川記者】

「海をきれいにすることで、なんでかき殻なんですか」

「白い砂浜です」

【五十川記者】

「何も言われないと海の砂浜のようなしっかりしていますね」

【流域圏環境再生センター・山本民次 所長】

「土になじみますね。比重的にもそんなに変わらないので」

【五十川記者】

「海をきれいにすることで、なんでかき殻なんですか」

【流域圏環境再生センター・山本民次 所長】

「(加工されたかき殻は)酸素がくっついているわけですよ表面に。泥と混ぜると泥の中にある硫化水素がすぐ酸化されて…その酸素で。一気に0になる」

瀬戸内海全体の漁獲量などは近年、減少傾向が続いています…海の環境改善に取り組んでいる広島大学名誉教授の山本民次さんによりますと、瀬戸内海全体の水質は改善され、「きれいな海」に変わったものの、魚が食べるエビやアサリなど小さな生き物が暮らす干潟では泥から有毒な硫化水素が発生していたといいます。

「(加工されたかき殻は)酸素がくっついているわけですよ表面に。泥と混ぜると泥の中にある硫化水素がすぐ酸化されて…その酸素で。一気に0になる」

瀬戸内海全体の漁獲量などは近年、減少傾向が続いています…海の環境改善に取り組んでいる広島大学名誉教授の山本民次さんによりますと、瀬戸内海全体の水質は改善され、「きれいな海」に変わったものの、魚が食べるエビやアサリなど小さな生き物が暮らす干潟では泥から有毒な硫化水素が発生していたといいます。

【流域圏環境再生センター・山本民次 所長】

「生物がいないのはまさしく泥ですね。泥が悪くなると貧酸素になるし、生物が住めなくなりますよね。エサが増えない限りそれを食べる魚も増えることができないですよね。温度だけじゃないですよ」

【五十川記者】

「黒いですねこれがヘドロですね。たしかに土の中の部分、真っ黒いヘドロが堆積しているところもありますね」

「生物がいないのはまさしく泥ですね。泥が悪くなると貧酸素になるし、生物が住めなくなりますよね。エサが増えない限りそれを食べる魚も増えることができないですよね。温度だけじゃないですよ」

【五十川記者】

「黒いですねこれがヘドロですね。たしかに土の中の部分、真っ黒いヘドロが堆積しているところもありますね」

生産量日本一を誇る広島のカキ。

むき身にするときに出る年間10万トン以上の殻の多くは、肥料や家畜用の飼料などの「資源」として再び活用されてきましたが、近年、新たな需要の掘り起こしが課題となっていました。

そんな中で、高温で乾燥させた殻の表面の酸素を干潟の泥に混ぜ込む環境改善は自然にも優しい循環型の取り組みの試金石です。

【かき殻加工業者 卜部産業 藤本秀樹さん】

「結構な量も出ますので、我々にとっては非常にありがたい取り組みです」

すでに、かき殻をまき始めた東広島市安芸津町では硫化水素の発生を抑えることに成功。

少しずつ生物が戻ってきたといいます。

【流域圏環境再生センター・山本民次 所長】

「地球全体の温暖化はなかなか止まらないですよね。だけども、いま瀬戸内海の問題は我々の力、人為的にある程度、改善できる部分がありますので、それはぜひやっていきたいと思います」

瀬戸内海を「きれい」だけでなく、多くの魚たちが暮らす「豊かな海」にしていくため、広島ならではのかき殻を使った一手に期待が寄せられています。

<スタジオ>

【コメンテーター:JICA中国・新川美佐絵さん】

「技術革新で大きな課題、解決して欲しいです」

【コメンテーター:元カープ・山内泰幸さん】

「広島らしい『かき殻』宝の山がいっぱいありましたね」

これから10年間で5回、約5500トンを投入するということです。

むき身にするときに出る年間10万トン以上の殻の多くは、肥料や家畜用の飼料などの「資源」として再び活用されてきましたが、近年、新たな需要の掘り起こしが課題となっていました。

そんな中で、高温で乾燥させた殻の表面の酸素を干潟の泥に混ぜ込む環境改善は自然にも優しい循環型の取り組みの試金石です。

【かき殻加工業者 卜部産業 藤本秀樹さん】

「結構な量も出ますので、我々にとっては非常にありがたい取り組みです」

すでに、かき殻をまき始めた東広島市安芸津町では硫化水素の発生を抑えることに成功。

少しずつ生物が戻ってきたといいます。

【流域圏環境再生センター・山本民次 所長】

「地球全体の温暖化はなかなか止まらないですよね。だけども、いま瀬戸内海の問題は我々の力、人為的にある程度、改善できる部分がありますので、それはぜひやっていきたいと思います」

瀬戸内海を「きれい」だけでなく、多くの魚たちが暮らす「豊かな海」にしていくため、広島ならではのかき殻を使った一手に期待が寄せられています。

<スタジオ>

【コメンテーター:JICA中国・新川美佐絵さん】

「技術革新で大きな課題、解決して欲しいです」

【コメンテーター:元カープ・山内泰幸さん】

「広島らしい『かき殻』宝の山がいっぱいありましたね」

これから10年間で5回、約5500トンを投入するということです。